Колористика в архитектуре очень важна, потому что это искусственно-созданное пространство, которое должно работать на благо и комфорт человека. Для нашего восприятия гармоничным является всё то, что создано природой, но вот человек не всегда создаёт комфортную среду сам. А цвет города и архитектуры может напрямую оказывать влияние на наши эмоции и настроение. Ведь всем знакома фраза — серый город? Мрачные бетонные стены, безжизненное стекло и другие не лестные ассоциации с современной архитектурой. Особенно это стало актуально в эпоху модернизма. В этой статье я хочу разобрать важность цвета для нашего восприятия, также познакомить с различными образцами мировой архитектуры, в том числе заглянуть в историю и разные уголки мира, чтоб посмотреть, как наши предки работали с цветом.

Мы живём в пространстве, созданном человеком, которое имеет определённый колорит. На сегодняшний день можно смело утверждать, что колористика современных городов потеряла природные цвета. Местами творится цветовой хаос, а местами скучный серый монохром. Как решить эту проблему? Должа ведь быть градостроительная стратегия, которая будет объединять город в целое полотно, в котором человек сможет легко ориентироваться и сохранять связь, как с природой, так и со своим прошлым, в лице архитектурных памятников. Новые поколения, растущие в некомфортной среде, считают её нормальной и не стремятся менять. А окружающая среда, в это время, может носить губительный характер, не воспитывая эстетические чувства, не давая эмоциональную удовлетворенность.

Городская среда с её ритмом жизни очень негативно влияет на психическое здоровье человека, а учитывая её серость и безжизненность вовсе провоцирует депрессивные расстройства.

Этими вопросами не однократно задавались архитекторы и градостроители, и даже создавались концепции созданий цветового образа того или иного города. Например, ассоциация архитекторов в XX веке выдвинула идею создания нового цветового облика Москвы, где фасады объединялись бы по цвету в пределах улиц. В 1929 году был разработан «Проект плановой наружной окраски Москвы». Но подобные явления — редкость.

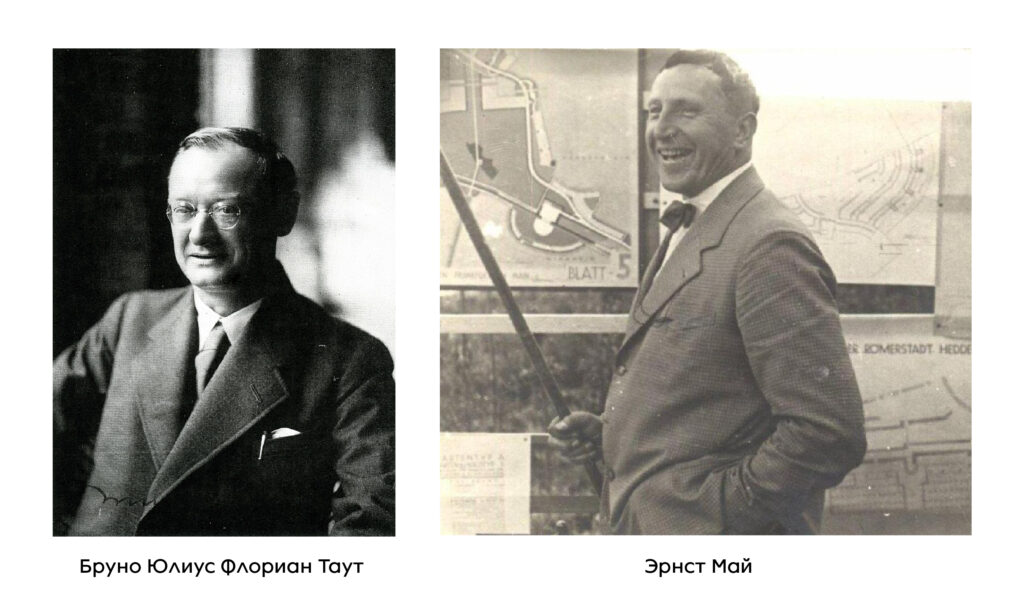

В 1925—1930 гг. были выполнены проекты колористического преображения посёлков и городов гамбургским «Союзом поощрения красочного оформления городов». Многое из этих проектов было реализовано. Б. Таута и Э. Мая являются немецкими пионерами градостроительной колористики. В послевоенный период этими проблемами занимался архитектор Г. Петров. В 60-е годы появился более массовый интерес к колористике города. К этому вопросу стали подходить более глубоко, опрашивать людей, опираться на архитектуру прошлого и выявлять историко-культурные особенности городов. Также изучались вопросы окружающего ландшафта.

Функции цвета на уровне города:

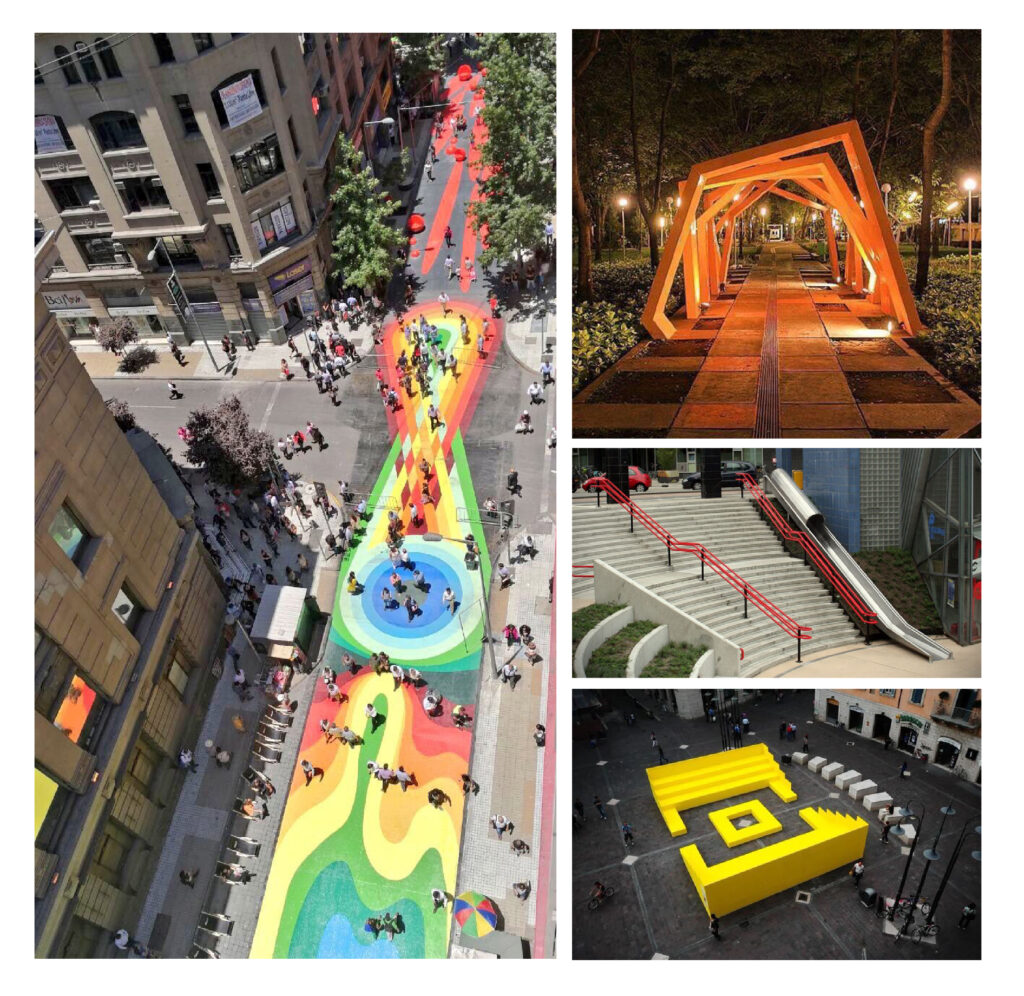

- Создание трасс движения в границах улиц, дворов для улучшения восприятия и ориентации для пешеходов и водителей. Цвет создаёт акценты и ориентиры.

- Создание композиционных центров, доминант для притяжения взгляда.

- Цвет помогает выявить структуру жилой застройки, отделить общественные места от жилых, акцентировать внимание на входной группе, отделить секции, либо, наоборот, объединить в одну группу.

- Скорректировать масштаб, применяя контрасты и нюансы

- Создать город, который будет гармонировать с окружающей средой.

Влияние природы на колористику городов

Появление определенных цветов в архитектуре всегда напрямую зависело от окружающей природы. Она же формировала культуру людей, которая также отражалась на всём искусстве, включая общественные и жилые постройки. При строительстве человек всегда учитывал рельеф местности, наличие или отсутствие зелени, расположение рек, озёр и морей. Большое влияние оказывал сам климат. От этого всего зависела структура города, тип зданий, материал и цвет. Какие и в каком количестве будут осадки, снег или дождь, туманы или песчаные бури — всё это вносит свои особенности в цветовую среду города. Происходит смена времён года и важно учитывать, как будет выглядеть город в разные периоды. С развитием урбанизации количество цветов уменьшается. Но природу не стоит списывать со счетов, когда речь идёт о колористике. Ведь проблема очень многих городов, где большую часть времени холод, снег, пасмурно и дожди — это общий серый колорит. Цвет почвы также относится к важным цветовым факторам.

Атмосфера, например, влияет на то, какой в регионе свет, сколько в этой самой атмосфере водяных паров, которые могут смягчать или усиливать окружающий ландшафт. В зимний период увеличивается количество ахроматических цветов в природе, меняется цвет почвы и растительности. Солнца может быть очень мало в некоторых регионах, а оно ведь оказывает одно из самых сильных воздействий на окружающий цвет. Отсюда следует вывод, что каждый конкретный ландшафт имеет конкретное цветовое содержание, динамику и изменчивость.

Поэтому прежде чем строить дома и возводить города, необходимо тщательно изучать все особенности местного ландшафта, чем он наполнен и как гармонизировать архитектуру с природой, чтоб человеку было комфортно существовать в ней. Какого размера пространство перед нами, чем оно ограничено — горы, вода, пустыни и т.д. Как нам необходимо работать с высотой объектов, масштабами, зрительными барьерами.

Также очень важна пространственная целостность и связи между человеком, природой и архитектурой. Где и как нам разместить зрительные фокусы и создать единство, общий ансамбль. Фокусные точки должны быть связаны с определенными зонами пространства, с перспективным раскрытием планов, с формами ландшафта, наделенными содержанием. Эти и другие характеристики были разработаны М. Пурвинасом, Д. Буатро, Л. Леопольдом, Ю. Курбатовым и другими.

Когда выбирается цвет для застройки, то также нужно учитывать рельеф и масштаб растительных форм. Какие панорамные виды, с каких видов открываются на участок проектирования. Какой перепад рельефа. Всё это необходимо анализировать и учитывать, чтоб правильно подобрать цвета и расставить акценты.

Природно-климатическая обусловленность

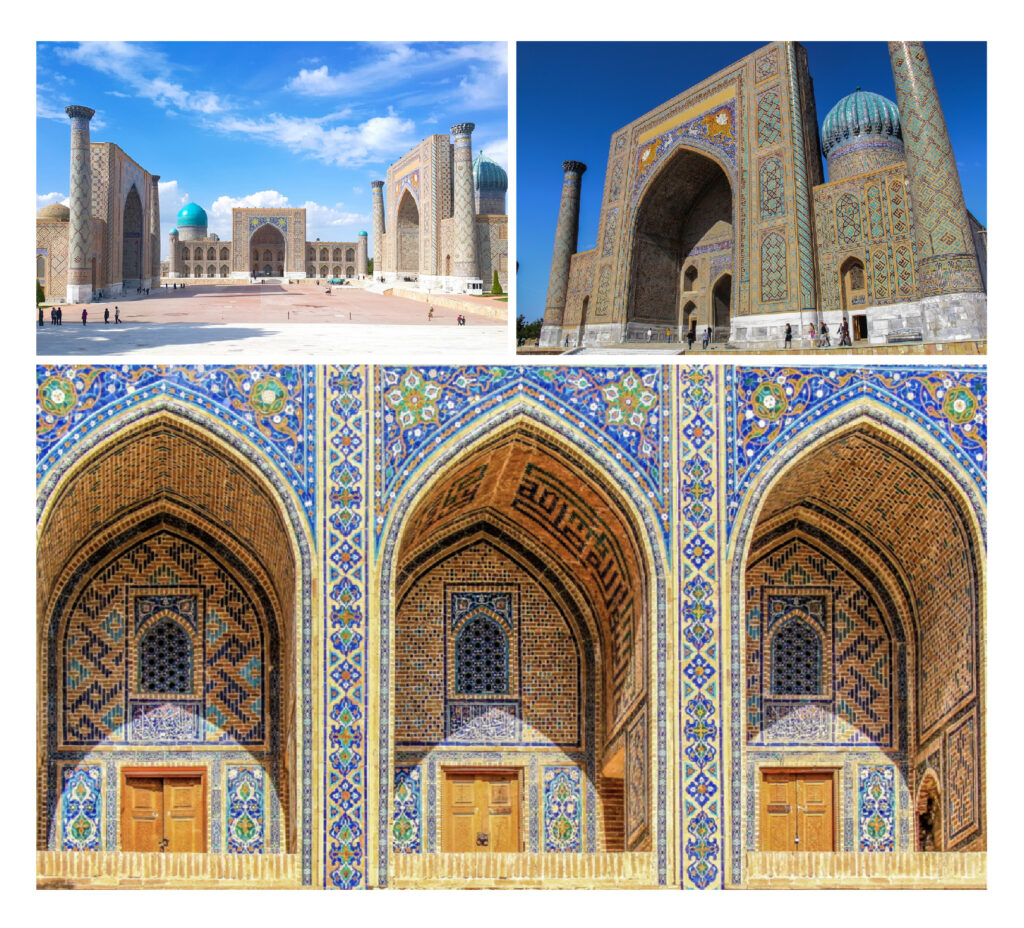

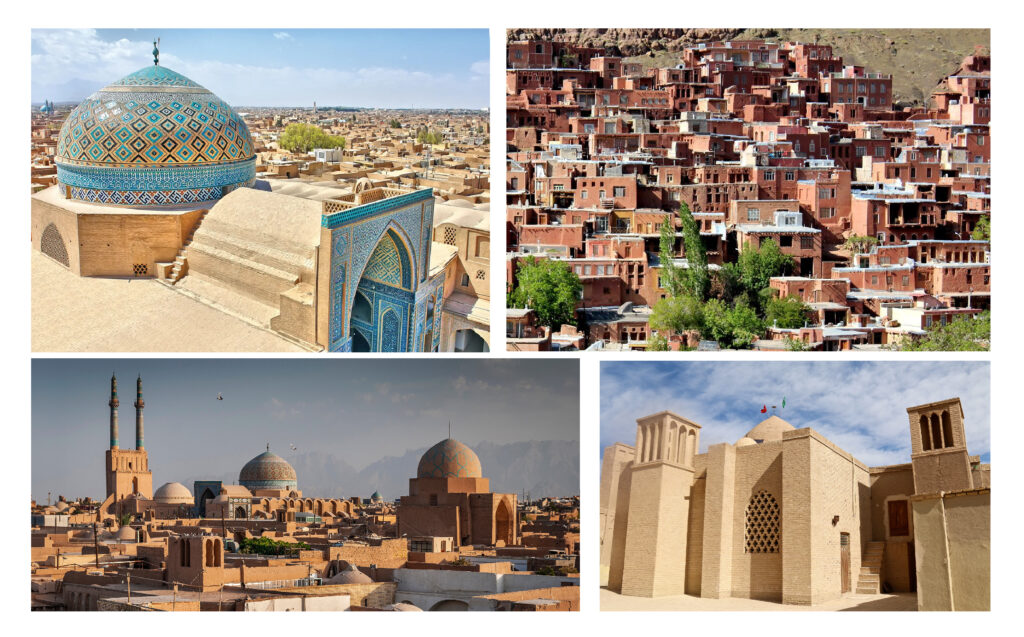

Центральная (Средняя) Азия

В среднеазиатском регионе преобладает высокая солнечная активность и вместе с пустынным ландшафтом рисует малонасыщенный колорит. Окружающая природа кажется белёсой, а чувствительность зрения притупляется.

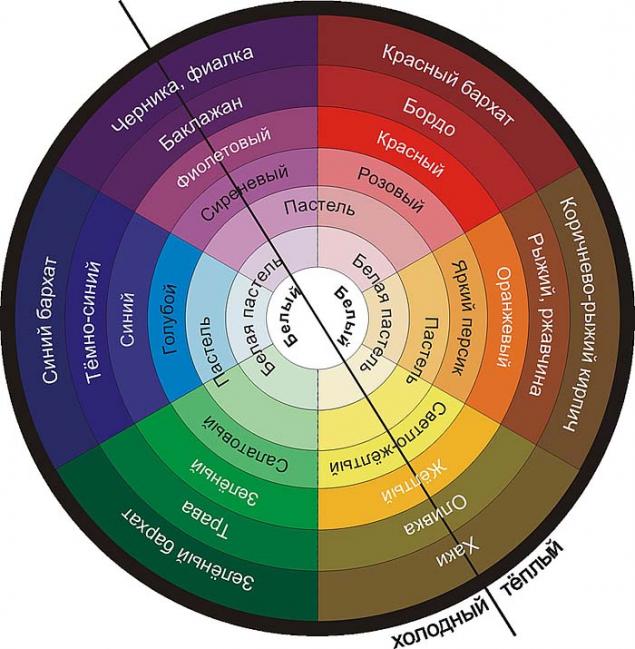

Многовековой опыт строительства показывает, что лучше всего в такой местности работают контрасты по тону и светлоте. Благодаря им улучшается видимость мелких деталей. Контрастные сочетания (комплементарные) строятся на противоположных цветах по цветовому кругу. Также применяют аналоговую палитру, но с контрастом по светлоте. В архитектуре Средней Азии жёлтый и голубой сочетали с чёрным, а зелёный и синий с белым. Цвета, одинаковые по светлоте, как правило, рядом не использовали.

Архитекторы в Узбекистане применяли на генпланах «солнечную карту», на которой указывали по часам азимуты солнцестояния и выделяли максимальные дневные температуры. Поэтому в этих участках исключали белый и ярко-жёлтый цвета, потому что они сильно отражают свет. Вместо них применяли охристые, земляные цвета и старались использовать холодные и тёмные цвета. На затененных фасадах не используют красные оттенки, там уместны лёгкие цвета, такие как белый, жёлтый, охристый, светло-голубой и зелёный.

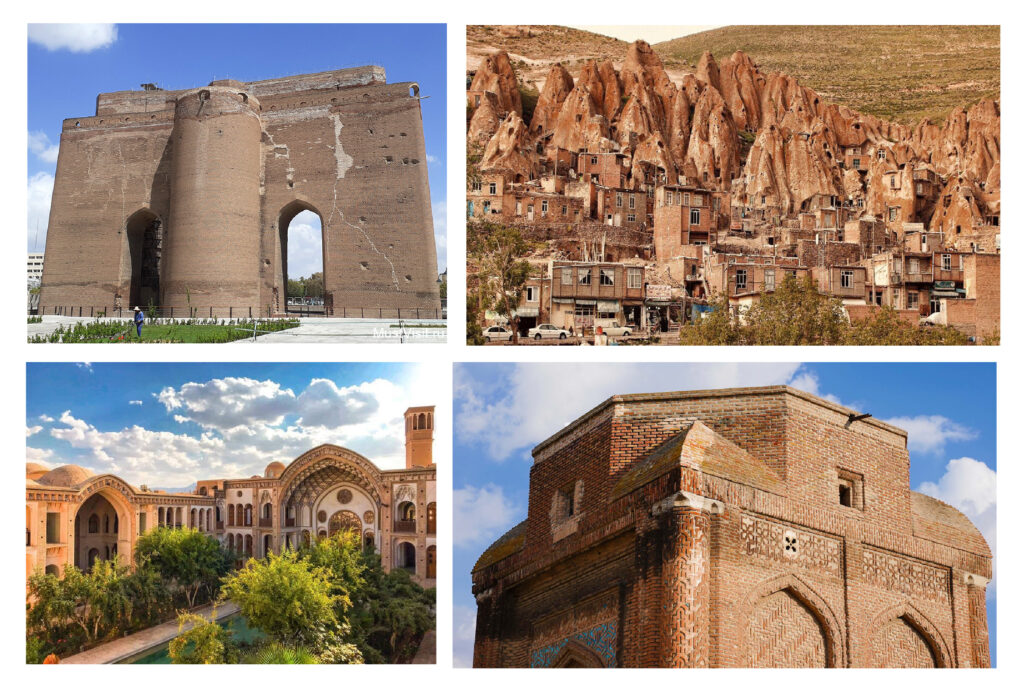

Закавказье

В архитектуре Древнего Азербайджана цвета определялись цветом дерева, камня и обожженного кирпича.

В середине XII века появился глазурованный (поливной) кирпич бирюзового цвета. Позже к нему добавили керамику терракотового, синего, фиолетового, молочно-белого и чёрного, а затем желтого и зелёного цветов. С XV века в архитектуре начали доминировать 6 цветов: зелёный, голубовато-бирюзовый, жёлтый, терракотовый, синий и фиолетовый. Также присутствовали белый и чёрный.

В Средней Азии и в Закавказье примерно одинаковый уровень естественной освещенности, поэтому часто употреблялись жёлтые, голубые и синие цвета.

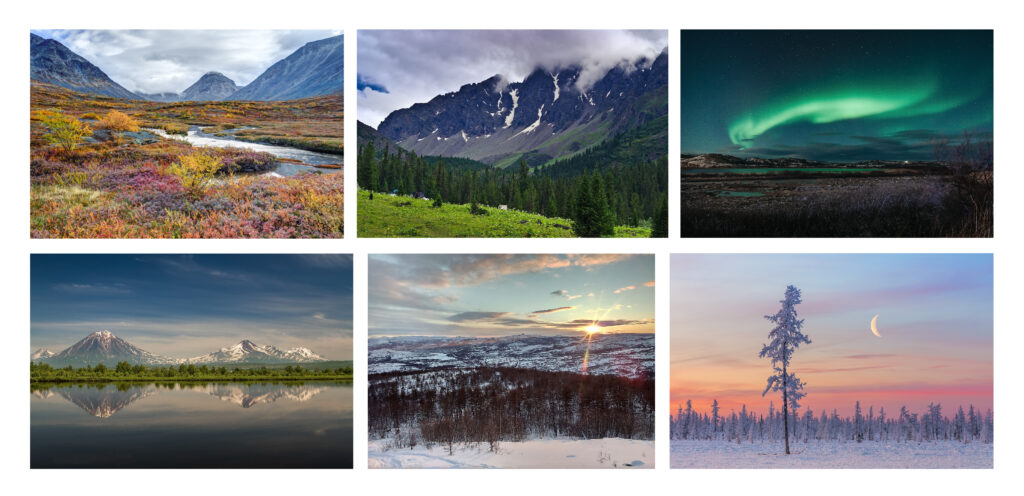

Крайний Север

Основной фактор при выборе цветовой гаммы Крайнего Севера является также количество и качество естественного света. На широте Норильска тёмный период длится около четверти сезона, а количество пасмурных дней в году достигает 200. Для этого региона характерно сумеречное освещение.

Природный ландшафт весьма скудный на данной широте— снежная тундра с редкими кустарниками. Такие условия окружающей среды провоцируют у человека световой и цветовой голод. Поэтому народы севера так любят оранжевый и зелёный, которые ассоциируются с солнцем и весной. Цвета в прикладном искусстве этих народов, например у якутов, включают в себя яркие краски короткого лета — зелёный, жёлтый и красный. Их можно встретить на предметах быта, одежде и на конском убранстве.

Цветам в архитектуре Крайнего Севера уделяется особое значение, ведь кроме дефицита света и цвета, также есть дефицит тепла. Воздействие цвета в какой-то степени может помочь в нейтрализации суровых природных условий.

Атмосферу лучше всего преодолевают жёлто-красные лучи и из-за низкого стояния солнца, здания, окрашенные в тёплые цвета, становятся насыщеннее. Также, на фоне снега и льда, это самые заметные цвета. На фоне леса и скал самыми заметными цветами являются голубые и жёлтые оттенки.

Самыми благоприятными для жителей цветами будут все теплые оттенки, которые ассоциируются с солнцем, огнём и теплом. Они поднимают настроение и общий жизненный тонус. И лучше всего, если цвета будут с высоким коэффициентом отражения.

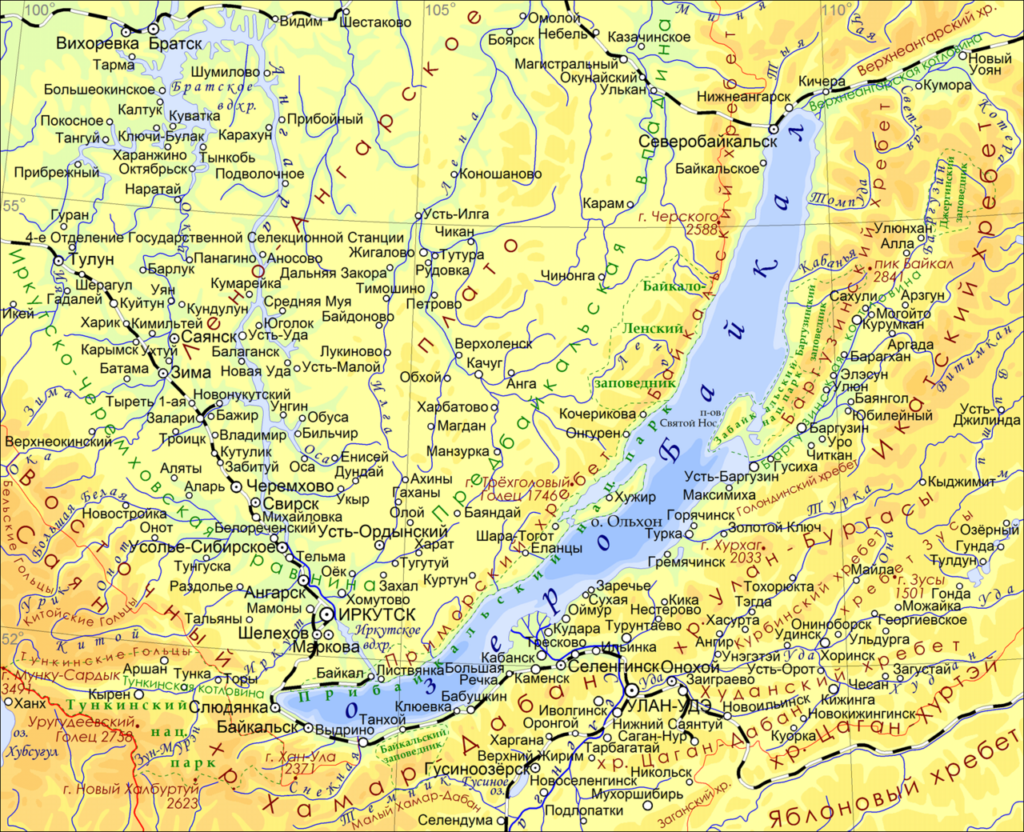

Прибайкалье

В прибайкальском регионе продолжительная зима, частые туманы и большая интенсивность солнечного сияния. И серо-белая массовая застройка теряется в подобном ландшафте. Туман, в свою очередь, способствует снижению цветового контраста. В летнее время активный солнечный свет поглощает цвета.

Чтоб снизить визуальный дискомфорт, особенно вдоль пешеходной зоны, можно применять теплую палитру небольшой насыщенности и низкой светлоты. А если будет добавлена фактурная обработка, то восприятие архитектуры станет ещё лучше. Зоны, которые расположены далеко от человеческого глаза, можно выполнять более насыщенными и контрастными цветами.

Методика Ланкло

Французский колорист Ж. Ф. Ланкло исследовал природный ландшафт вместе с архитектурной средой, изучал полихромию районов и регионов Франции.

Его методика включала три фазы:

— анализ ландшафта,

— визуальный синтез,

— выработку «алфавита цветов», адаптированного к местности.

Методику применяли для изучения местности и для анализа природного ландшафта вместе с архитектурой города. Это было необходимо, чтоб понять природу и архитектуру как одну целостную систему.

1 фаза

Сначала нужно проанализировать элементы природы, такие как земля, скалы, водоёмы, небо, зелень, которые в целом одинаковы по цвету, либо с небольшим отличием. Цвета меняются в зависимости от времени года и это необходимо учесть.

А в городах оцениваются здания, реклама, витрины, транспорт, в основном на уровне видимости пешеходов.

Также на этом этапе изучают образцы материалов, как природных, так и искусственных.

2 фаза

В целом изучаются общие цвета и анализируются для дальнейшей работы по разработке цветовых архитектурных вариантов, которые впишутся в местность.

3 фаза

На третьей фазе создаётся практическое пособие по использованию цвета. Цветовая концепция под названием «Алфавит цветов» состоит из двух палитр — общей и точечной.

Общая палитра содержит мягкие цвета, которые используются для больших поверхностей, таких как стены, крыши и т.д.

А точечная палитра содержит насыщенные цвета и предназначена для деталей здания, таких как двери, окна и т.д.

Ланкло обратил внимание на два города, которые находились в 50 км друг от друга и были в одном природном ландшафте. Первый город — Суассон.

Там находится собор и здания из тесаного камня, всё выглядит серо-монохромным и легко вписывается в природный ландшафт.

Второй город — Сен-Квэнтен, построенный из кирпича, с яркими дверьми и ставнями.

Рассматривая эти города, Ланкло убедился в том, что есть два гармоничных сочетания. Один построен на нюансных сочетаниях цветов, а другой на контрастных.

Ж.Ф. Ланкло убеждён, что использование цвета в архитектуре и градостроительстве жизненно необходимо, чтоб решить многие задачи.

Методика Кле

Другие французские колористы Ф. и М. Кле разработали свою методику, которая схожа с методикой Ланкло. Они выделяют три этапа.

- На первом этапе производится анализ природного ландшафта в течении года. Изучается состояние неба, водных поверхностей, растительности, цветущих растений, минералов, фасадов зданий.

- На втором этапе работы определяется палитра.

- А на третьем этапе составляется цветовая карта города с указанием расположения основных цветовых масс по районам застройки.

Работы Ж. Ф. Ланкло и Ф. и М. Кле вызывают дискуссию. Например, французский колорист Ж. Филласье считал, что с одной стороны исследования ландшафтов были полезны для определения цветовых сочетаний для разных районов, но с другой стороны эти идеи ограничивают цветовую палитру. Он расценил эту идею, как попытку обречь творческое начало на вымирание. Она лишает возможности создания новых материалов.

С другой стороны идеи общего колорита способны ограничить фантазии частных владельцев, которые не желают считаться с цветовым окружением. А ещё они могут иметь не самый хороший вкус.

Человек не всегда создавал архитектурное сооружение на основе природы. Очень часто ландшафт служил лишь фоном, на котором создавалась целенаправленно искусственная среда. В XX веке, например, человек окружил себя бетонной средой, искусственные цвета стали доминировать над естественными. Человек демонстрировал своё «превосходство», отодвинув природу на задний план.

Функциональность города и его цвет

Выбор цветов для городской среды обусловлен не только природно-климатическим фактором, но и теми процессами, которые в городе происходят. Какие люди живут, какие традиции соблюдают, какая экономика и экология города. Также влияет то, как проходит обычная будничная жизнь, а как праздничная. В целом необходимо учитывать социальную сферу.

Сооружения могут быть в противопоставлении окружающей среде, а могут, наоборот, гармонировать с ней в тех же оттенках. Получается, мы используем либо контрастное сочетание цветов, либо нюансное. Цветовая палитра, построенная не нюансах, поможет выявить тектонику архитектурной формы. А с помощью контраста можно развивать пространство и решать композиционные задачи, например, усиление динамики. В любом случае, выбор цветовых сочетаний должен подчиняться общей композиции, пропорциям и масштабу.

Что ещё необходимо учитывать при выборе цвета, так это назначение самого здания. Как и где оно расположено в пространстве, его масштаб не только к человеку, но и к окружающим зданиям. Например, это может быть единичное здание, а возможно, комплекс зданий общих по назначению. Какая в целом общая планировочная ситуация. Цвет должен подчеркивать смысл здания, показывать закономерности и выявлять расположение, если его важно сразу обнаружить. Цветом мы, также как и формой, выделяем, подчеркиваем и выявляем.

Цвет, который строится на контрасте, не обязательно должен повторять форму, напротив, он может отступать от неё и дополнять.

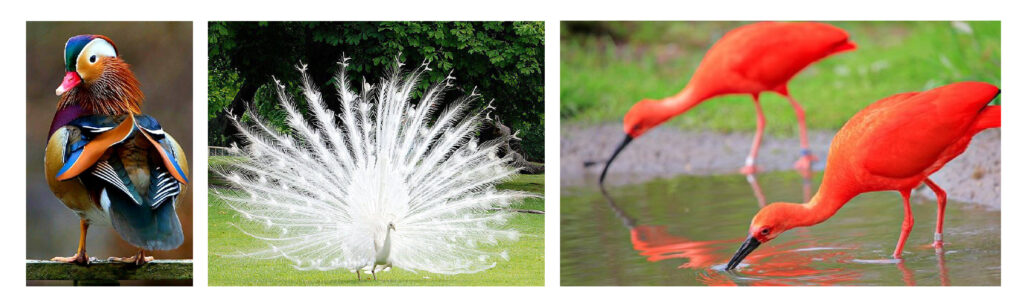

Давайте проанализируем природу. Например, окрас некоторых животных и насекомых может иметь эффект камуфляжа и помогать стать неприметным для окружения. С помощью цвета животное сливается с природой. А некоторые животные, наоборот, имеют яркий окрас, выделяются и привлекают к себе внимание.

Также обстоит дело и с городской средой. Какие-то здания мы должны сразу заметить, а какие-то должны стать незаметными, чтоб не отвлекать и не создавать визуальный шум. Заметными должны быть элементы обустройства дорог и тротуаров, ограждений. Яркими делают временные конструкции, например, строительные, чтоб человек сразу обратил на них внимание.

Контраст и нюанс в городской среде

Нюанс

Включение контраста на отдельных зданиях

Цвет может применяться локально, на деталях, а может и вовсе имитировать их. Такие примеры можно увидеть в архитектуре Испании, Средней Азии, соборах Италии или в витражах готических храмов. В XVII веке на Руси храмы покрывались сначала побелкой, а затем растительным орнаментом, который переходил на профилированные детали. Поэтому цвет не обязательно должен идти по форме, а может вступать с ней в контраст, тем самым обогащая её.

Ваш город подавляет человека или позволяет комфортно жить?

Французский колорист М. Альбер-Ванель обратил внимание на то, что есть взаимосвязь между колористикой, структурой города и типом городской жизни. Здесь нужно в первую очередь понять, как среда «принимает» человека. Подавляет ли она своими бесконечными улицами, где всё предназначено только для транспорта? Или она комфортна к человеку, окружает его, дарит умиротворение, праздник, а также даёт возможность наслаждаться окружением?

Чаще всего приводят в пример Нью-Йорк, город, который производит угнетающее впечатление. Большинство улиц расположены под прямым углом, обозначены номерами и у зданий казённый вид. Над человеком доминируют ахроматические небоскрёбы и в целом город почти лишён цвета. Только мельтешат жёлтые такси, и мерцает блевотная реклама гигантских размеров.

Если мы посмотрим на исторические города, то заметим, что они учитывают характер природного ландшафта, они демонстрируют архитектурные достопримечательности, а магистрали сами ведут человека к важным местам. Это можно увидеть у таких городов, как Рим или Париж. В городах с историей, как правило, приятные и сдержанные цвета, окруженные камнем, бронзой и старинными крышами.

А теперь давайте посмотрим, как утроены маленькие города. У них часто живописный характер и большое разнообразие цвета. Много улиц берут своё начло со старинных дорог и могут образовывать целые лабиринты. Жители сами выбирают цвета своих домов, и есть много прекрасных мест со своим уникальным колоритом. Структуры таких городов приближенны к человеку и хорошо вписываются в окружающую среду.

Вышеописанные связи не всегда являются закономерными и точными, но многие города им соответствуют. Большую роль играют также и другие факторы, например, социальные, экономические, культурные.

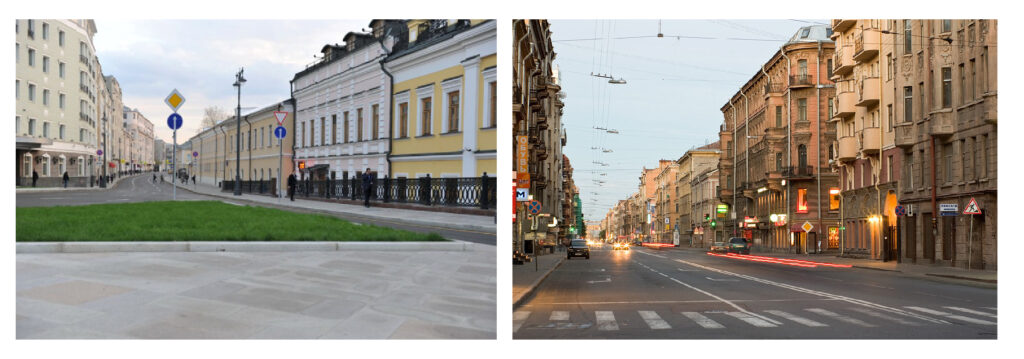

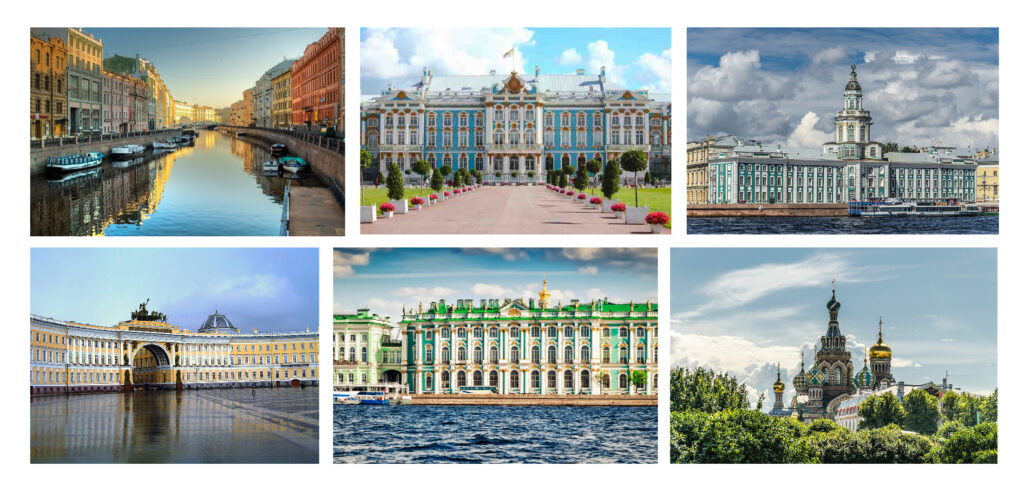

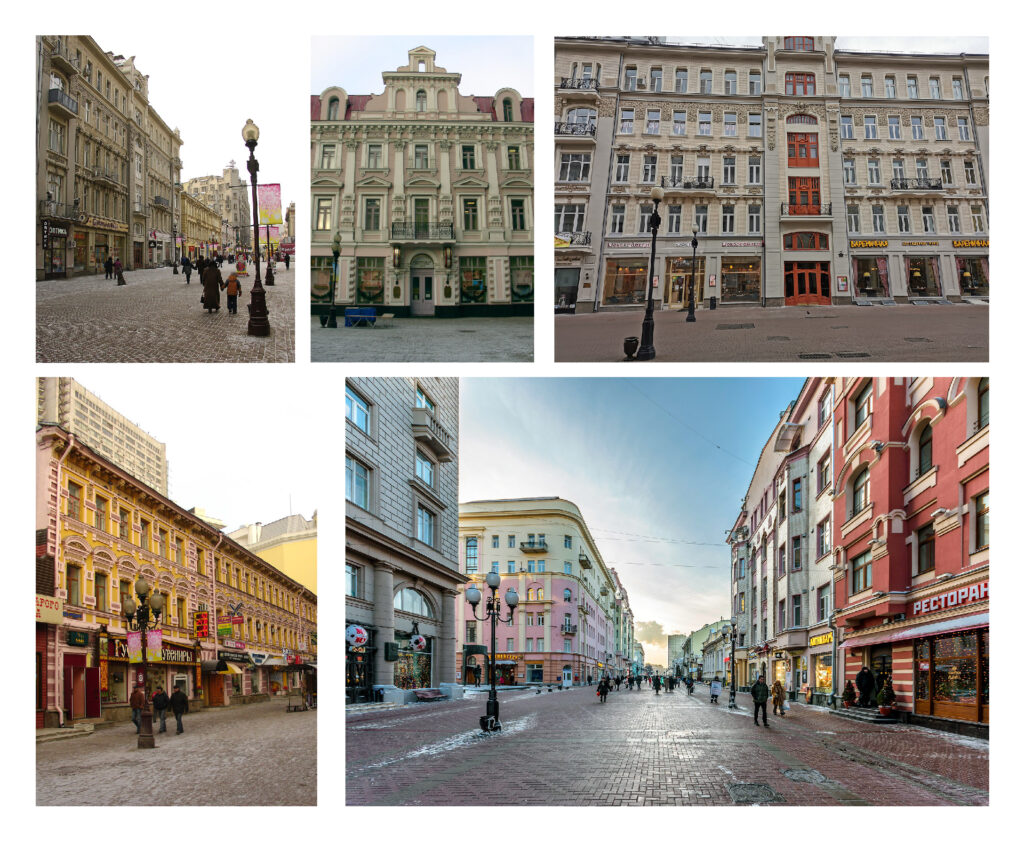

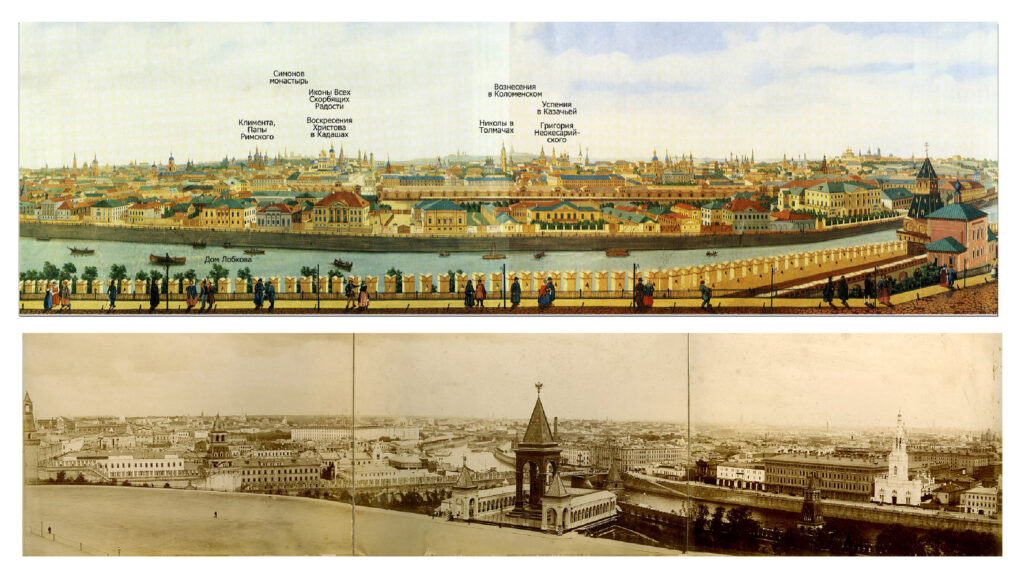

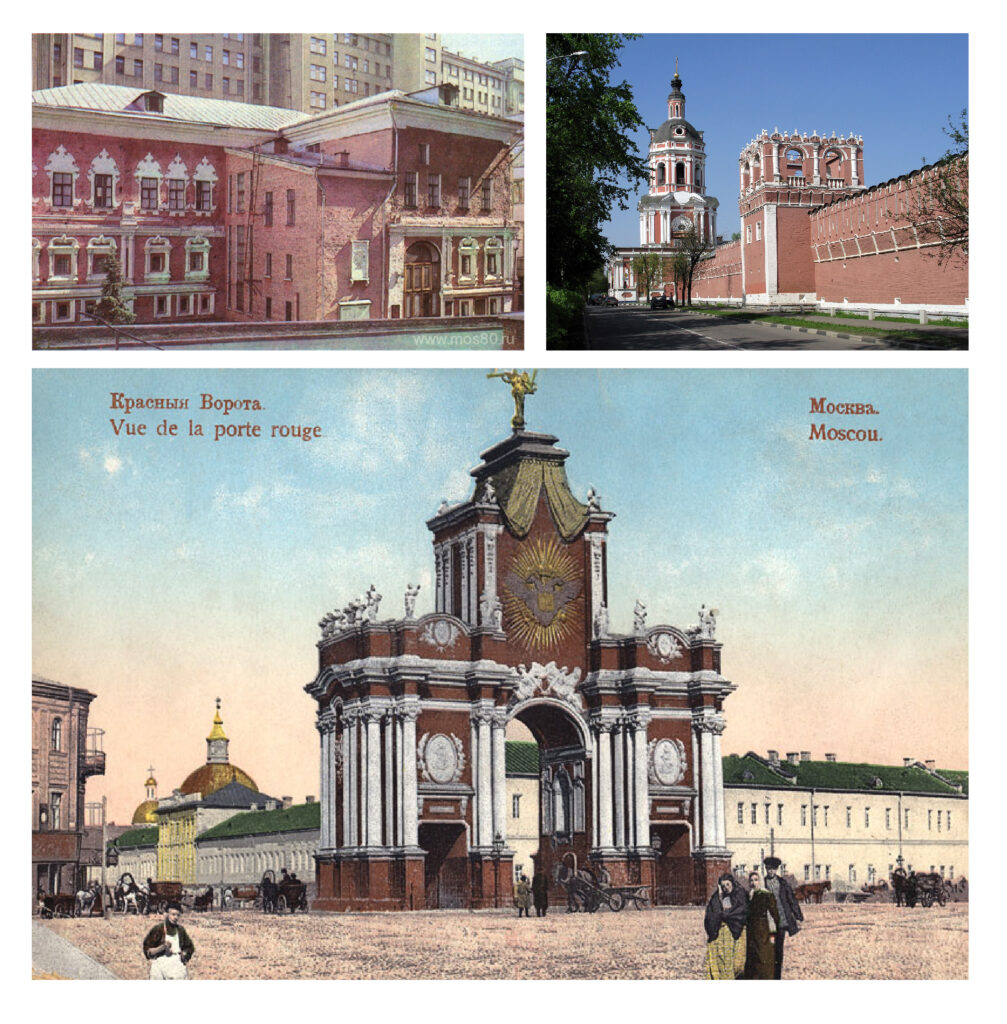

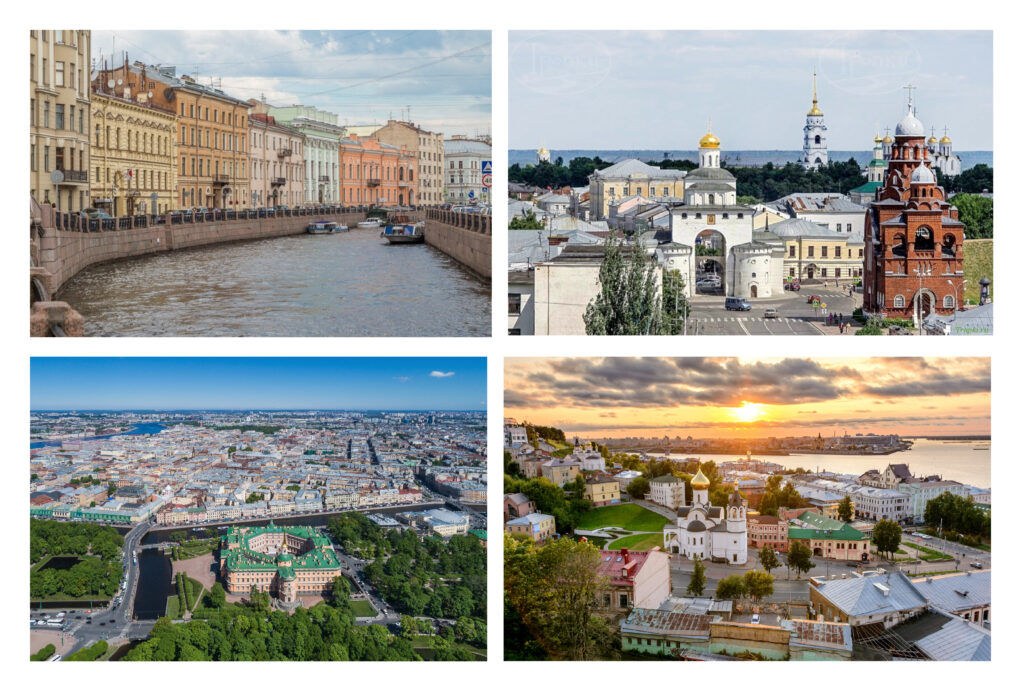

Исключением является Санкт-Петербург конца XIX века. Город выглядел красочным и эмоциональным. У него схожая планировка с Парижем, но города отличаются друг от друга. В Париже были разрешены только определенные оттенки в архитектуре, в основном те, которые имитируют цвет камня. Поэтому в городе доминировали серые и белые оттенки. А вот Москва была ещё ярче Санкт-Петербурга, она была олицетворением русской цветовой культуры. У Москвы был более сложный живописный план. Санкт-Петербург тех времён выглядел более сдержанным.

Поэтому можно сказать, что помимо структуры города на его цвета влияет история города, а также культура и жизнь людей.

Санкт-Петербург сегодня

Москва сегодня

Цветовая культура

У разных культур и народов есть цветовые ассоциации, касающиеся духовной сферы жизни. Также есть культурное наследие, которое имеет определённые цвета. У разных народов разная специфика. С течением времени, сменой эпох, у людей формировались различные ассоциации с цветом, затрагивающие не только предметы, но и явления и понятия. Я написала ряд статей по истории и символике цвета. Так вот, цветовая символика — это коллективный опыт предшествующих поколений, меняющийся со временем. Можно вспомнить цвета Древнего Египта, архитектуру Вавилона, живопись помпейских домов, витражи готических храмов и византийскую мозаику, а также персидскую миниатюру, арабеску и русскую икону. У всего будет свой непревзойдённый колорит.

Венгерский учёный А. Немчич исследовал цветовые предпочтения и выделил 3 группы факторов, которые влияют на них.

1 группа

Сюда Немчич отнёс физиологические факторы, которые зависят от цветовых ощущений и от развития цветового зрения.

2 группа

В эту группу относятся духовные факторы, которые формируют у человека определенные ассоциации от цветов.

3 группа

К третьим факторам относятся строительные материалы разных регионов. Производство красителей, которое также было различным и развивалось постепенно с развитием технологий. Ну и технические возможности, которые также зависели от уровня развития общества в разные периоды времени.

Художественно-эстетические оценки Немчич не брал в расчёт, потому что они слишком сильно менялись в зависимости от эпохи и культуры.

Каждая культура имеет свою систему символов и связанные с ней цвета. Например, в эпоху Средневековья Церковь приписывала художникам цветовые каноны.

Выделяют 3 типа возникновения символов.

Первый тип символов напрямую связан с природой. Это очень хорошо заметно по всем древним и первобытным культурам.

Второй тип символов сформировался по принципу ассоциаций с определенными событиями. Так, чёрный цвет стал олицетворять смерть и отчаяние.

Третий тип символов сформировался на основе обычаев и традиций.

Помимо этого, символика цвета сформировалась в геральдике, одежде и других областях. У профессионалов в этих сферах часто возникает сложная задача, определить, где мы имеем дело с древними цветовыми символами, а где с появившимся обычаем.

Гармония цвета в пространстве

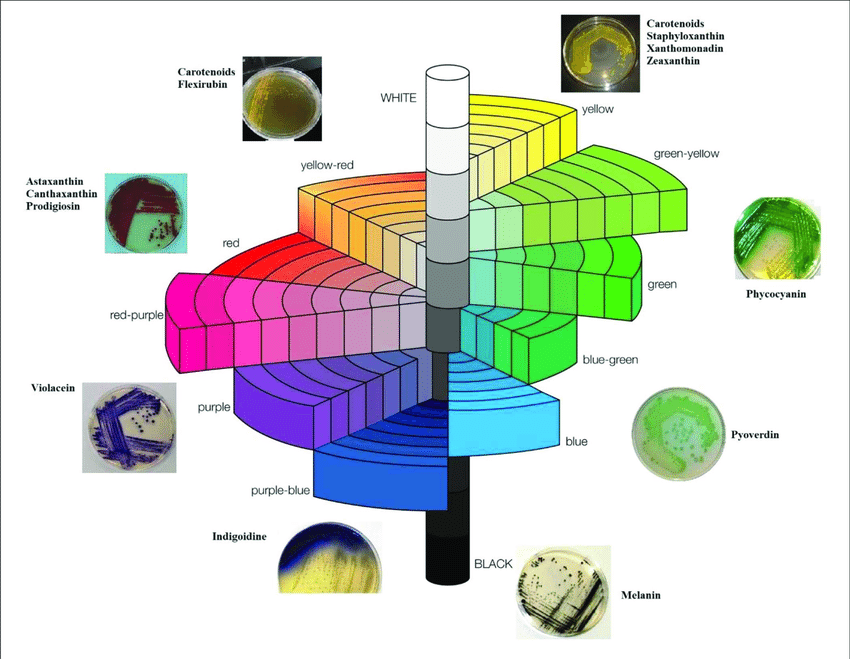

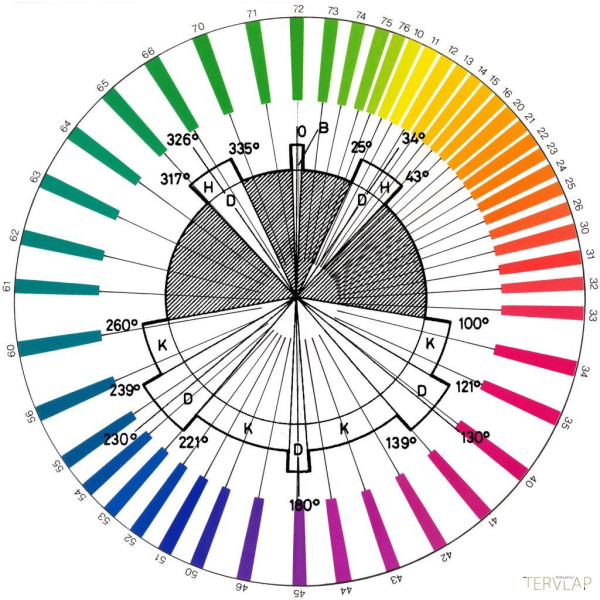

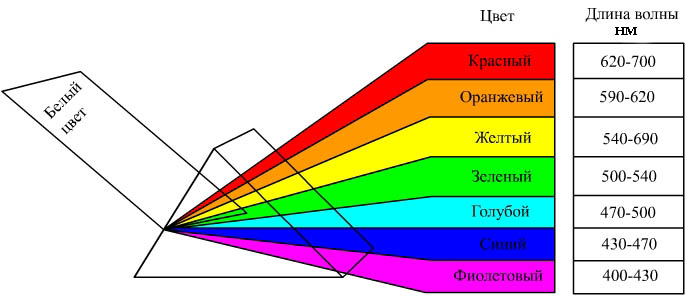

Все, кто интересовался цветом, сочетанием цветов и их гармонией, сталкивался с понятием Цветовой круг и различными комбинациями по этому кругу. Человек с древнейших времен учился сочетать цвета, разрабатывать теории по их гармонизации. Такие теории задокументированы в Античной Греции, огромное их количество появилось во времена Возрождения. Тот круг, по которому сегодня принято работать, был сформирован в школе Баухауз Йоханесом Иттеном.

Здесь есть сложность в том, что надо уметь пользоваться этим кругом в зависимости от сферы. То, что будет хорошо сочетать в одежде, совсем не подойдёт для визитки или интерьера. Есть принципиальная разница, когда мы работаем с плоской поверхностью и когда с пространством. А в городе еще и процессы различные происходят, меняются времена года, культурная жизнь, проходят мероприятия и т.д. Люди находятся в движении, в пространстве, поэтому какие-то законы колористики работаю не везде и не всегда. Также города имеют размеры, районы, кварталы, что усложняет задачу.

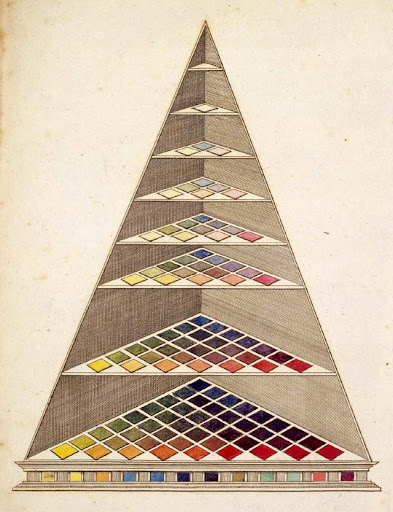

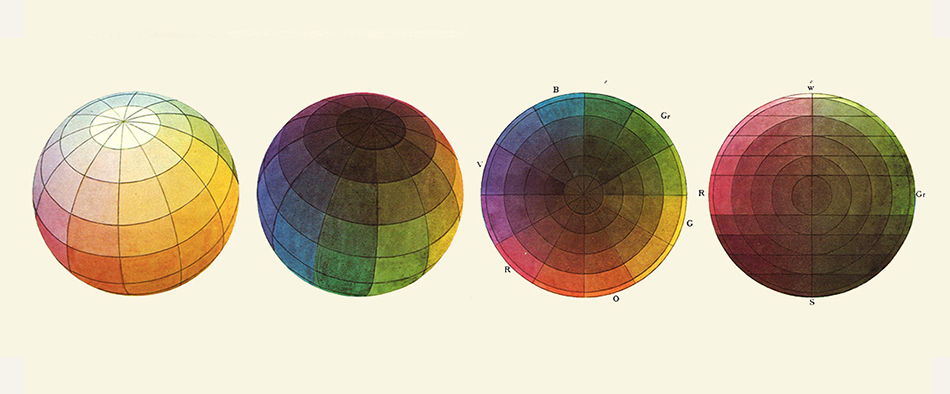

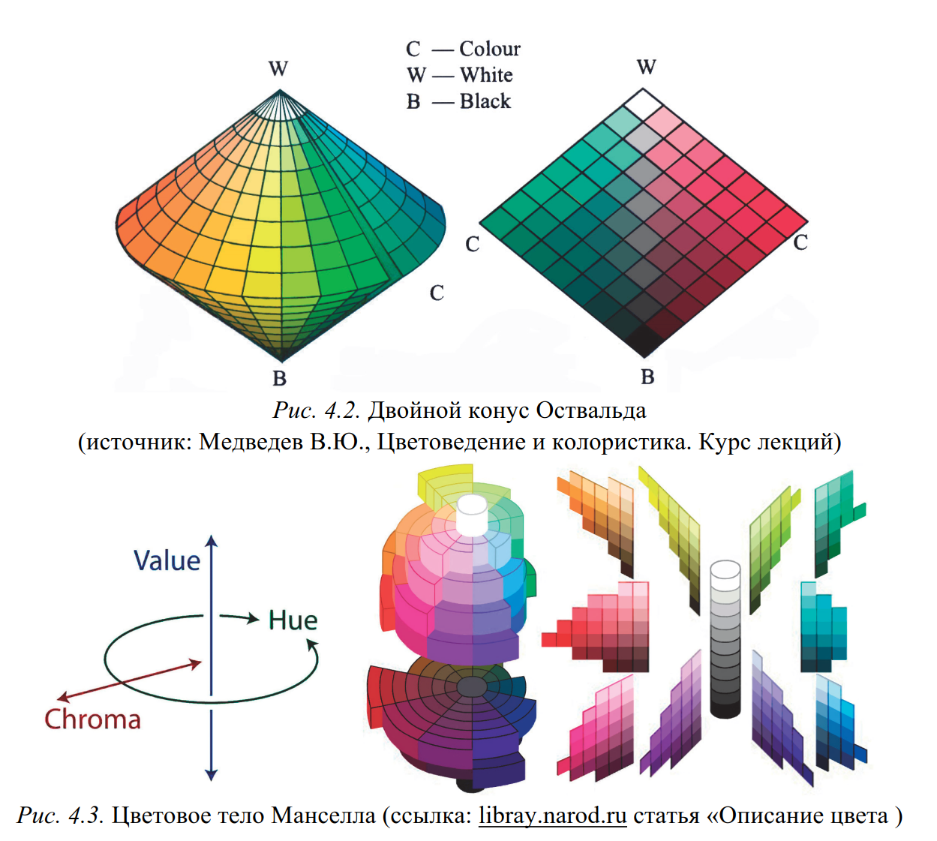

Перед градостроителями и архитекторами стоит сложная задача по разработке и формированию сложной структуры, в которой необходимо не только всё комфортно организовать, но и работать с уже имеющимися постройками. При этом нужно всё сделать так, чтоб у человека сформировалось общее впечатление об окружающей среде. Поэтому разрабатывались различные пространственные цветовые модели. В XVIII веке Й. Ламберт изобрёл цветовую пирамиду, чуть позже Ф. Рунге предложил цветовой шар, в основе которого лежал цветовой круг-экватор, на полюсах находились белый и чёрный цвета, а вертикальная ось представляла собой последовательность ахроматических цветов.

Цветовая пирамида Ламберта

Цветовой шар Рунге

Вертикальное сечение шара по оси давало две гармоничные области дополнительных цветов, от самых насыщенных вплоть до почти серых. Этот принцип в дальнейшем был использован А. Г. Манселлом и В. Оствальдом.

Система Манселла

Цветовая модель Оствальда

Также над системами гармонизации цвета работали американские учёные Д. Джадд и Г. Вышецки. Более совершенным инструментом поиска гармоничных сочетаний является система Колороид. В этой системе цветовое тело в виде цилиндра, хроматические цвета располагаются внутри этого цилиндра, ахроматические на его оси. В плоскостях, перпендикулярных оси, содержатся цвета одинаковой светлоты. По мере удаления от оси насыщенность цвета увеличивается.

Система Колороид

Цветовую гармонию в архитектурном пространстве исследовал А. Немчич. Цветовая теория со временем развивалась и возникла необходимость рассматривать проблему комплексно. Необходимо было включить туда особенности цветового восприятия человека, его физиологические и возрастные особенности. Также учитывать социальный статус, условия окружающей среды и уровень общей культуры.

Колористика городов в различные эпохи

Каждая эпоха корректировала и меняла цвета сооружений прошлых эпох, на этом строится эволюция цвета.

Архитекторы часто задаются вопросом, а стоит ли полностью воспроизводить цвета прошлого и самое главное — какого периода, если вносились изменения с годами. И здесь стоит учесть тот факт, что предыдущие цвета, скорее всего, вписывались в предыдущее окружение. И если восстанавливать у одного здания исторические цвета, то, возможно, придётся менять у всего района, чтоб историчность была достоверной.

Районы, в которых уживаются постройки разных эпох, необходимо рассматривать как художественное целое, находя в них закономерности. Создание общей цветовой системы также должно быть гибким для дальнейшего развития и изменения.

Архитекторы могут создавать различные настроения, эмоциональность каждого района и даже города. Части города могут восприниматься отдельными элементами или эпизодами истории. Можно создавать последовательность и взаимосвязь. Самое главное создать целостный художественный образ.

Изучение исторических цветов в таких районах Москвы, как «Арбат» и «Замоскворечье» показали следующие результаты. В XVII — середине XVIII вв. характерны сильные контрасты оттенков красного, синего, жёлтого и зелёного цветов. В конце XVIII — начале XIX в. для палитры классицизма были характерны сочетания белого и разбеленных, пастельных цветов — палевого, бледно-розового, медно-зеленого. Во второй половине XIX в. в палитре становится больше белого и серого. С начала XX века добавляются оттенки фиолетового, зелёного и синего цветов. Во все эти эпохи цвета Москвы включали серовато-охристые и коричневые цвета у деревянных строений, а также золото у куполов церквей.

Чтоб различные цвета гармонично сочетались друг с другом, они подбираются близкими по светлоте и насыщенности. Контрастные по светлоте и насыщенности цвета создают контрастное сочетание, которые применяются чтоб расставить акценты.

Новые города не имеют исторических корней, поэтому здесь активнее применяются природные факторы. И в целом — природа первична, а культура вторична. В новых городах применяются уже устоявшиеся знания и особенности колористики других городов. Их эволюция проходит гораздо быстрее.

Высокая яркость солнца с зимними туманами и изморозью «съедает» цвет, в такой ситуации могут быть оправданы темные цвета. Поэтому необходимо тщательно изучить историю города, а также все климатические особенности региона.

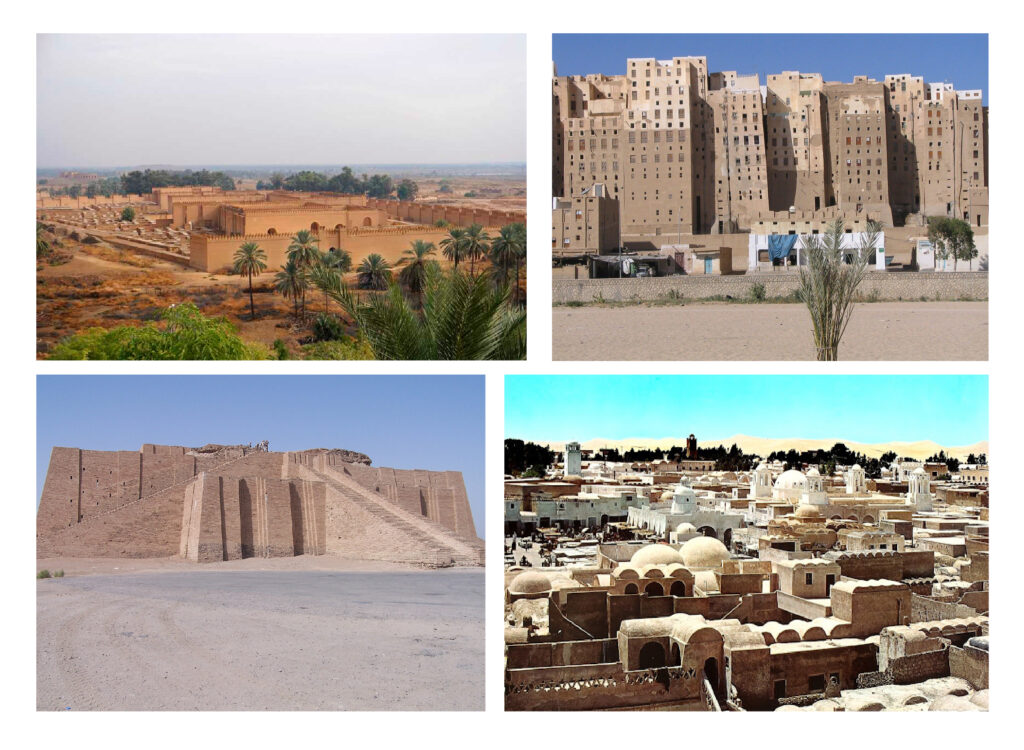

Цвет древних городов

Первые города и здания человек строил из подручных природных материалов. Камень, глина, земля, дерево — все они создавали определенный природный колорит древних городов во всех частях нашей планеты. Строения из глины имели красновато-коричневый или охристый цвет. В зависимости от природного цвета глины и того, что смешивали с ней, цвет мог меняться и приобретать землистые оттенки.

Очень часто постройки из глины окрашивали в другие цвета, чаще всего яркие. Но не всё сооружение полностью, а только элементы, например, окна и двери. Выбор цвета определялся символикой того или иного народа. Когда нужно было выделить сооружение или его часть, то использовали побелку. Всё это должно было отражать культурные и духовные ценности. Такой подход к архитектуре практиковали в сухом климате. Под влиянием культуры и общества в целом, города сохраняли определённый колорит длительное время.

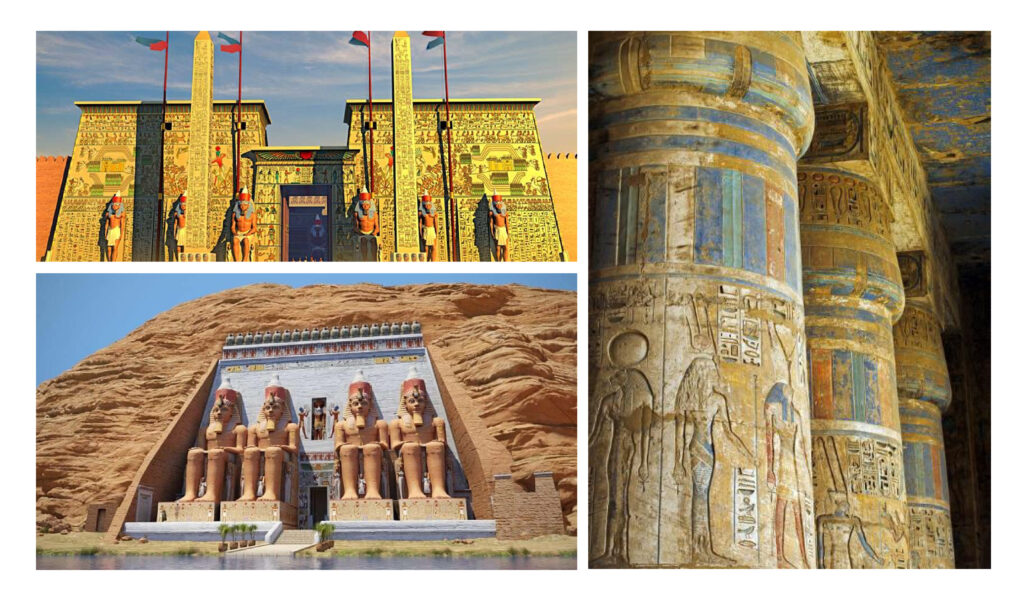

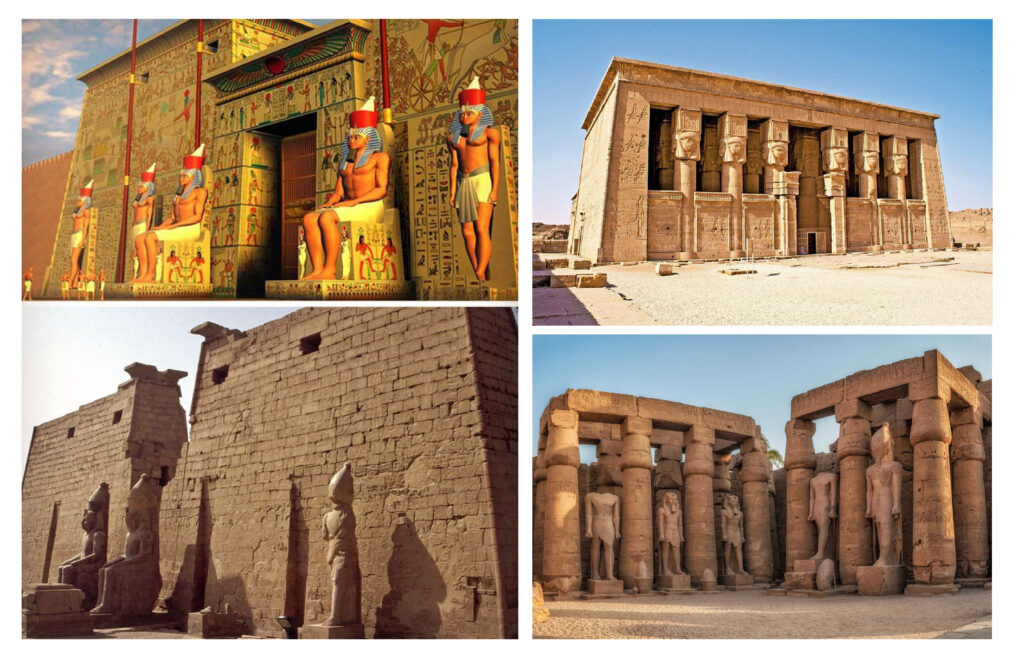

Древний Египет

В Древнем Египте цвет являлся средством выражения божественной и земной власти. . Храмы и гробницы они строили из камня, например, из местного розового гранита. Применяли оникс с чёрными, белыми, серыми и красными слоями. Стены, колонны и балки покрывали рельефами. Их располагали горизонтально в линию, а линии накладывали одна на другую. Рельефы окрашивали в разные цвета. Фон часто был коричнево-красным или желтовато-песочным, а фигуры делали синего, зелёного и чёрного цветами.

Стены из натурального камня египтян не устраивали, поэтому они часто применяли облицовку. Географ Страбон говорил о каменных облицовках пирамид в Гизе. Пирамиды Хеопса и Хефрена были покрыты белым камнем, а пирамида Микерина наполовину была покрыта чёрным. Лицо Большого Сфинкса было покрыто красным пигментом.

В архитектуре часто применяли красный, синий и зелёный цвета, а чуть позже, в III в. до н.э. появилась пурпурная и коричневая краски. Голубая краска была самой красивой и чистой в сравнении с другими культурами.

Древняя Греция

Сейчас нам может показаться это удивительным, но в Древней Греции не считали природные цвета мрамора, дерева и слоновой кости подходящими для архитектуры. Здания покрывались цветом в технике энкаустики. Чтоб кристаллическая структура мрамора оставалась видна, использовали восковые краски. Получался эффект глубинного свечения. Яркие и цветные краски применяли для деталей, например, для верхних элементов храма. Из-за того, что применяли разные виды камня, сооружения отличались друг от друга. Например, фриз Эрехтейона был из тёмно-фиолетового мрамора со светлым рельефом тёплого оттенка. Он был инкрустирован позолоченным металлом и глазурью. Архитекторы Древней Греции избегали пёстрых мраморов и любили работать с нейтральными оттенками.

Применение таких цветов, как красного, синего, жёлтого, зелёного и голубого было вызвано символикой. В архитектуре применяли глубокие насыщенные цвета.

В период расцвета греческой культуры преобладали 4 цвета:

— белый

— жёлтый

— красный

— чёрный

Распространены были также зелёный, синий и серый. Огненно-красный считался священным.

В Греции также можно было встретить и пурпурный цвет, который в дальнейшем станет любимым у римлян. Красные цвета занимали самое почётное место.

По степени популярности цвета располагались следующим образом:

красный, жёлтый, синий, зелёный.

Светлый мрамор был прекрасным фоном для создания контрастных и ярких изображений. Парфенон также бы окрашен. Архитрав был инкрустирован позолотой, фоны фронтона и метопы были красными, триглифы синими, а по карнизу тянулся цветной орнамент.

Дома в греческих городах строились из ракушечника и мрамора, а черепица крыш была красной.

Римская республика и империя

Римляне любили серую сдержанность во внешнем облике архитектуры и только интерьеры выполняли очень яркими. Снаружи здания покрывались штукатуркой, а позднее начали применять облицовку мрамором с имитацией руста и ордера. Хотя первые города и дома в Римской республике выполнялись из глины и дерева, а крыши покрывались тростником и соломой.

Светлые цвета мрамора стали со временем очень популярны в городской архитектуре, а темные в интерьере.

Храм Антонины и Фаустины выполнен из серо-зелёного мрамора с деталями из белого туфа. Большое и частое применение мрамора обесценило его в глазах людей, и римляне начали постепенно усиливать полихромию в деталях.

Византийская архитектура

В Византии основное внимание уделялось цвету во внутреннем пространстве. В интерьерах церквей применялся мрамор, мозаика и росписи. Полы выполнялись, как и в Римской империи, мозаикой, но только с более свободным рисунком.

С XI века в архитектуре начали чередовать белые ряды камня с красным кирпичом. Иногда выполняли инкрустации черепицей.

На фасаде дворца Текфур-Сарай в Стамбуле (Константинополь) инкрустации из терракоты дополнены зелёными кафлями (печной изразец, поливаная, муравленая кирпичная плита).

В городской застройке применяли кирпич, черепицу и розовую штукатурку. Это придавало Константинополю теплый красновато-розовый колорит.

Романская архитектура (Средневековая Европа)

В Средневековой Европе во времена романского стиля, архитектура снаружи выполнялась монохромно, и всё внимание уделялось украшению внутреннего пространства.

В XII веке во Франции стали инкрустировать стены, применяя чёрные лавы, белые известняки и кирпич. Монастыри, замки и церкви оставались в то время более скромными в колористическом плане.

Готическая архитектура (Средневековая Европа)

Европейские города отличались друг от друга по цвету из-за того, что применяли разные материалы в зависимости от типа постройки. Частные дома отличались в зависимости от социального положения человека. Знать строила свои дома из камня и кирпича в центре города, а ремесленники и торговцы строили на окраинах глинобитные или деревянные дома. Над городом возвышался и доминировал готический собор из кирпича и тёсаного камня.

Готические соборы снаружи были монохромными, а вся многокрасочная красота оформлялась внутри. Кровельная черепица для внутренних сводов портиков выполнялась из поливной керамики. Из неё также изготавливали отделку для порталов, оконных проёмов и других деталей. Витражи были яркими и красочными.

Европейские готические храмы чаще всего строились из известняков серого или коричневого цветом, также из песчаников различных оттенков. С течением времени здания становились сначала темно-серых оттенков, а потом темнели ещё больше и могли стать почти чёрными. Крыши храмов и их купольные венчания покрывались серым шифером, иногда цветной черепицей. Но чаще всего покрывались медными листами. Со временем медь окислялась и становилась ярко-зелёной.

Средневековый европейский город был контрастным по цвету. Люди строили фахверковые дома, которые по цвету были чёрно-белые, покрывали их красной или чёрной черепичной крышей. И центральным ансамблем был собор из темно-серых и ярко-зелёных цветов.

На территории северной Европы и Балтики в строительстве доминировал кирпич и клинкер. Появилась немецкая кирпичная готика. И красно-коричневые цвета сочетались с белыми оштукатуренными поверхностями. Контраст кирпича и белой штукатурки распространился и на жилые дома.

Образцом кирпичной готики является костёл Святой Анны в Вильнюсе.

В Италии готические постройки облицовывались светлым камнем, например, Пизанский Собор или Миланский.

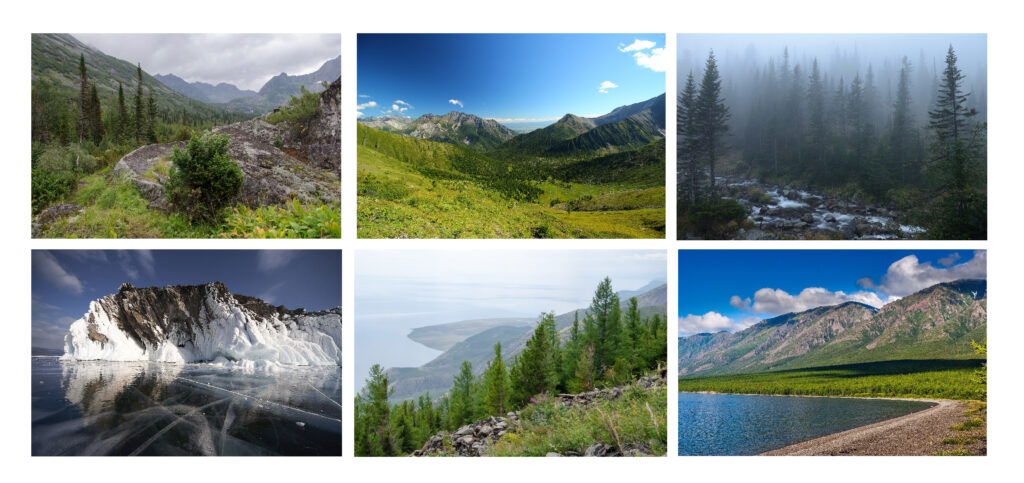

Россия

Цвета русских городов до XVIII века состояли из оттенков сосны, лиственницы, дуба, осины и ели. Вместе они составляли мягкую охристо-коричневую и серо-серебристую гамму. Древнерусские поселения всегда размещались на возвышенностях у берегов рек и озёр. При выборе места учитывалась также и эстетика природного ландшафта.

С XVI-XVII вв. в строительстве начали применять кирпич и камень. Это отразилось на облике городов.

Языческие деревянные храмы на Руси обрабатывались резьбой и росписью. Цвета выбирались по символике. Жилые дома украшали цветной резьбой, которую располагали на наличниках окон, столбах крыльца, а также на верхних частях стен и на нижних поверхностях свесов и кровли. Традиция цветного оформления перешла дальше в каменную архитектуру.

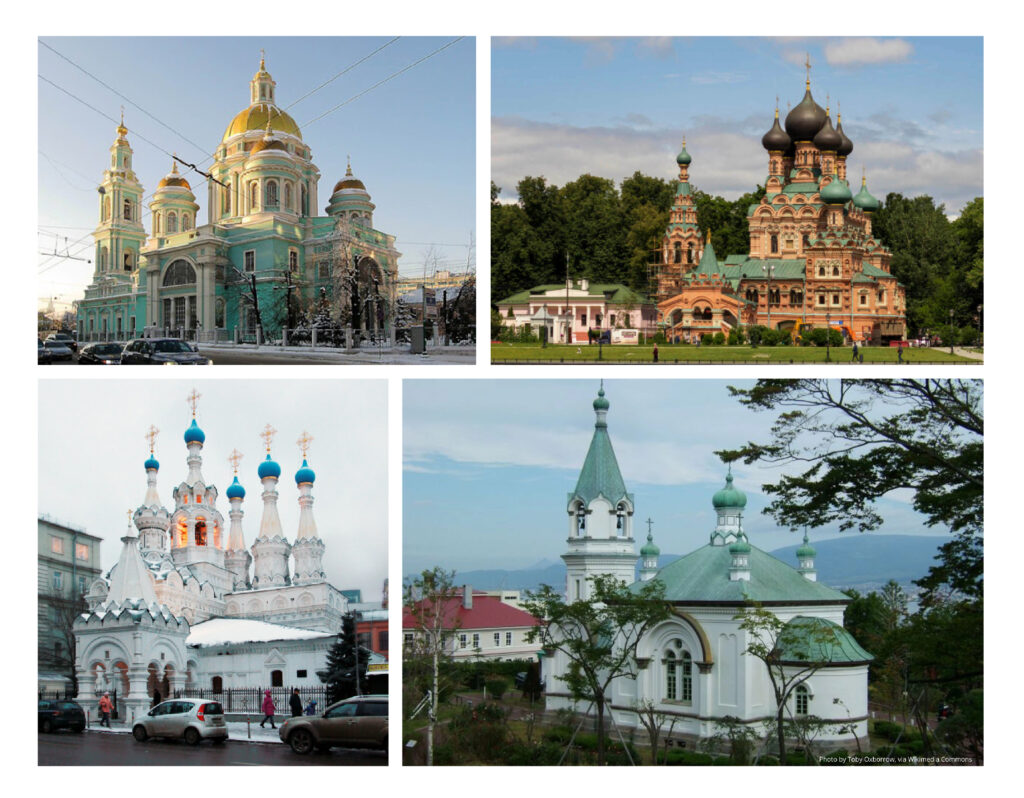

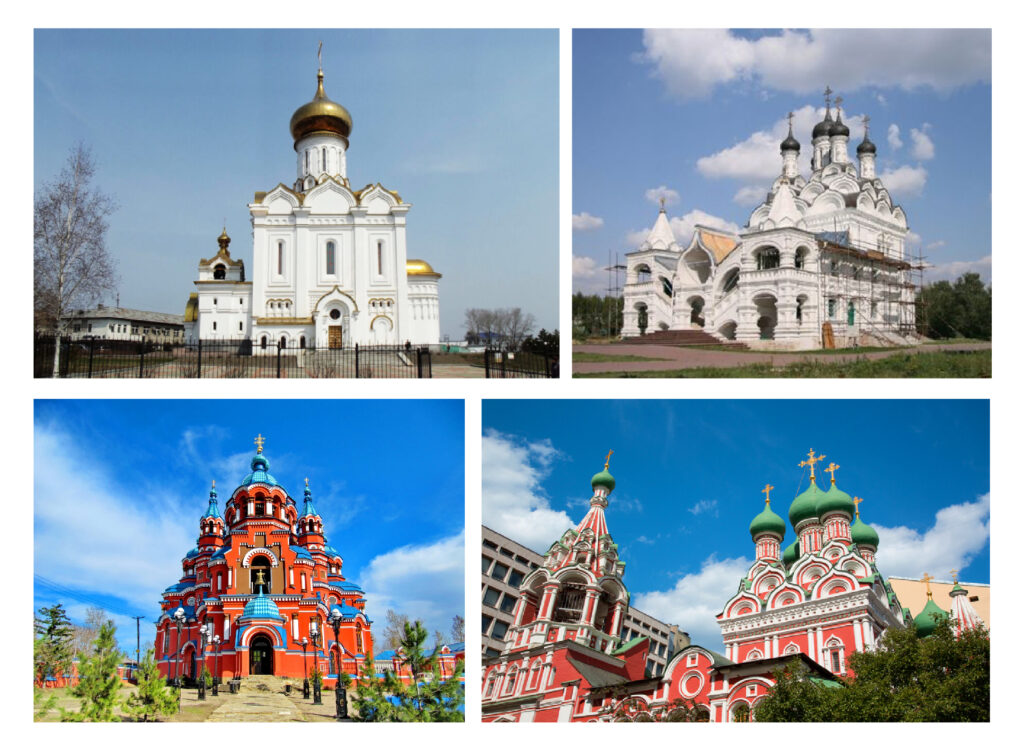

В православной традиции через цвет отражали какому празднику или образу посвящен храм. Храмы Богородице выделяются сине-голубыми оттенками. Охристые и золотые обозначают нетварный свет, небесное «золото». Зелёные цвета говорят о единстве и животворящей сущности Святой Троицы. Красные обозначают Воскресение, Пасху и вечную жизнь. Белый цвет — это Преображение. Кровлю могут покрывать имитацией золочения, медью, применять окрашенное и оцинкованное кровельное железо. Богатство и изящество православной архитектуры делает такие здания акцентами в городской среде любого масштаба.

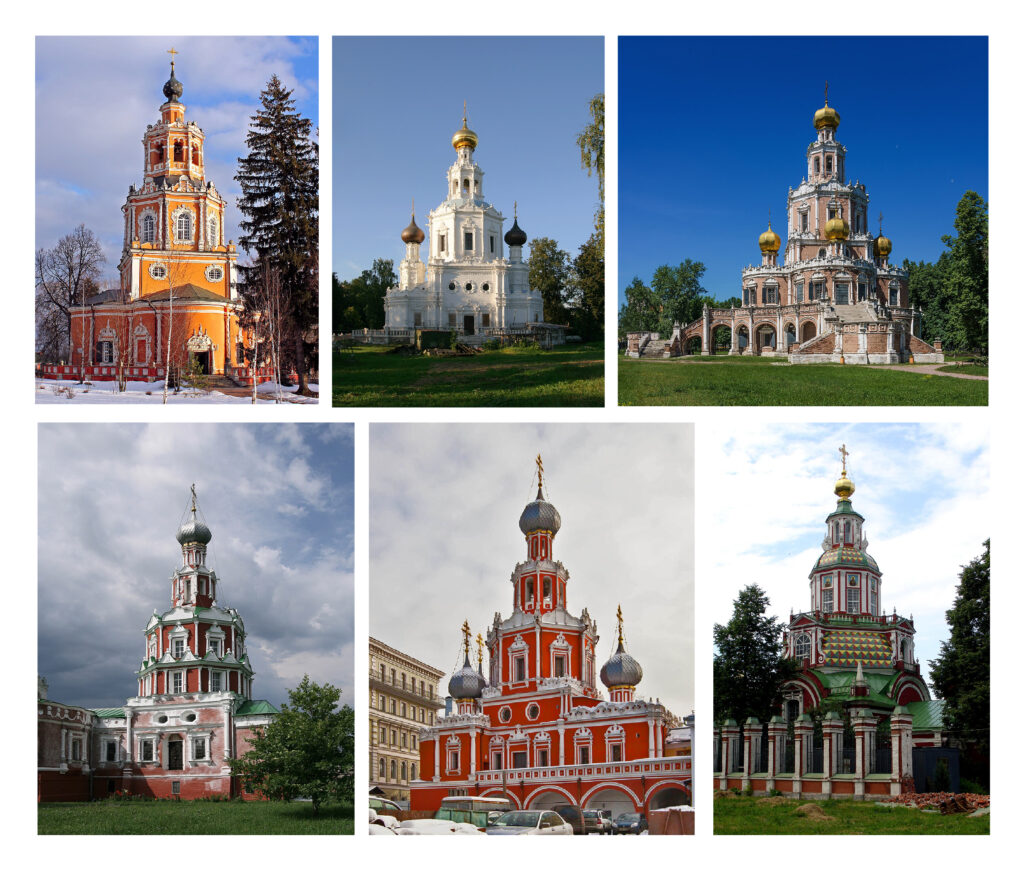

В XVII веке храмы строили с богатой пластикой архитектурных форм. Примером может служить нарышкинское барокко. В этот период возрождали традиции деревянного зодчества. Применяли много узоров и много цвета. Особое развитие получило красно-белое сочетание. Кирпичную кладку дополняли узорами из белого камня. Также шло сближение с европейской архитектурой.

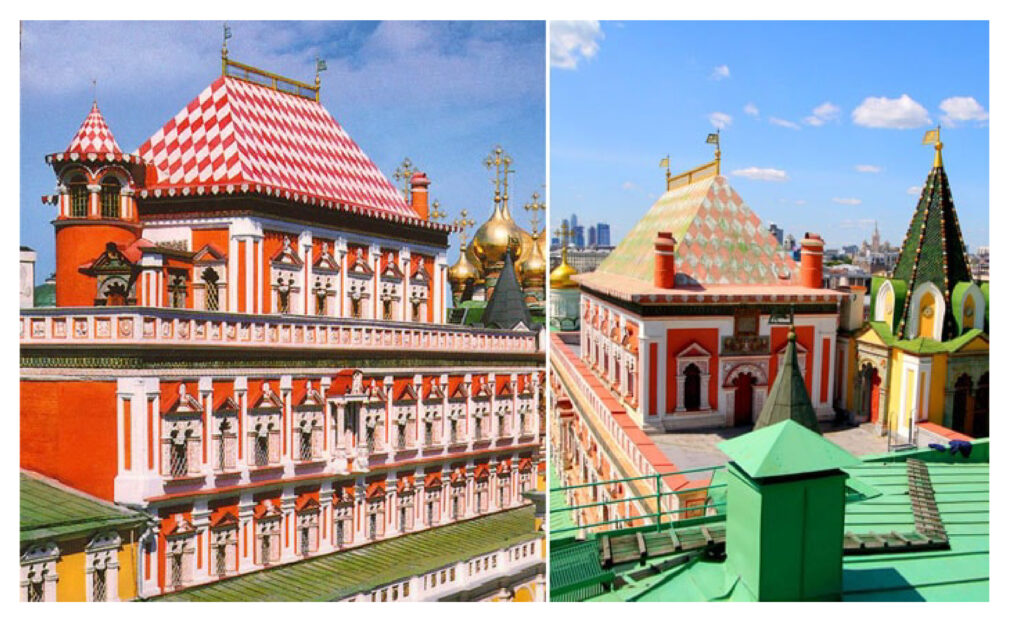

Для царского дворца архитекторы взяли цвета, имеющие народные корни. Архитектор В. Павлов считал, что дворец в период XVIII века был золотисто-охристый с белыми ордерными деталями. Эта цветовая гамма дополнялась голубой кровлей.

Особенностью древнерусского народного искусства является богатое разнообразие цвета. И оно стало активно применяться в эпоху русского барокко и стало его визитной карточкой.

Гармоничные сочетания цветов применялись во дворцах и храмах с колокольнями. Например, шикарные цвета имеет Теремной дворец Московского Кремля.

В период русского классицизма цвет также широко применялся. Целые городские ансамбли создавались в пастельных тонах. Тем самым поддерживалась традиция многоцветия древнерусских городов несмотря на то, что сама цветовая гамма поменялась.

Новые архитектурные ансамбли были гораздо больше своих предшественников эпохи Средневековья. Общее количество цвета также увеличилось, поэтому контрастные цвета поменялись на пастельные, выстроенные на нюансах.

Во времена Петра I в Российскую империю стали проникать цвета европейской архитектуры. Также палитра цветов регламентировалась специальными указами. По закону нужно было применять мягкую пастельную палитру с большим количеством белого цвета. Жёсткая регламентация привела к единому цветовому решению новых построенных городов. Но были и минусы. Регламент не учитывал особенности ландшафта и региональных особенностей. Тем не менее, самым популярным сочетанием стала золотисто-белая гамма и именно она стала визитной карточкой и яркой характеристикой русских городов. Ведь именно это сочетание создаёт атмосферу золотистого свечения даже в пасмурные дни. Больше всего такая палитра была популярна в Москве и Петербурге XIX века.

Ближний Восток

На цветовую гамму Ближнего Востока повлияло появление цветной керамики. Именно она помогала сохранять структуру здания и придавала яркий глянцевый окрас. Эта технология распространилась не только по Ближнему Востоку, но и по Средней Азии.

Природный ландшафт данного региона преимущественно коричнево-охристый и к нему хорошо подходит сине-зелёная плитка, создавая контрастную выразительность.

В Ассирии и Персии любимыми цветами стали голубой, белый, жёлтый и чёрный. Там глазурованной плиткой покрывали стены из кирпича-сырца. Письменные сведения гласят, что в архитектуре зиккуратов использовалось золото и серебро. Самый верхний ярус обрабатывался бронзой. Чёрный, белый и красный были доминирующими цветами зиккуратов.

Позже в Персии архитектуру стали украшать цветными рельефами и применять глазурованный кирпич. На контрастном фоне изображения чётко читались. Чтоб подчеркнуть архитектурные формы рельефы делали геометричными. Внешнюю отделку здания дополняли металлом, например, использовали бронзу с позолотой.

После появления Ислама были запрещены изображения животных и людей. И в архитектуре начали использовать арабеску. Это арабский орнамент, который применялся в ковровом искусстве. Его создавали на природных мотивах. Арабеска бесконечно повторяется, что создаёт дополнительный эффект упорядочения. Её применяли на важных и значительных сооружениях, например во дворцах и мечетях. А вот остальной город оставался земляным или кирпичным, т.е. монохромным по цвету. Город внешне выглядел однообразно, всё торжество цвета предназначалось для внутренней отделки.

До XII века персидская архитектура была из красного кирпича, по которой проходил белый узор. Позже появились фаянсовые звёзды. В XIII веке появилась техника облицовки наружных стен фаянсовыми панелями. Они собирались в одно целое и выглядели как цветное панно. Этот способ оформления сохранился до XV века.

Центральная Азия

В Центральной Азии в период Средневековья была канонизирована система из 7 цветов:

черный,

белый,

сандаловый,

красный,

жёлтый,

зелёный,

синий

Чёрный цвет символизировал восхождение к божеству, полное самоуничтожение. Белый цвет символизировал единство, он исходит от солнца. Между чёрным и белым находился цвет сандалового дерева, который символизировал землю. Эти три цвета символизировали три состояния человека: активность, пассивность и нейтральность.

Красный, жёлтый, зелёный и синий обозначали основные элементы бытия, время года, жизненные циклы, отношение к движению, свойства и качества.

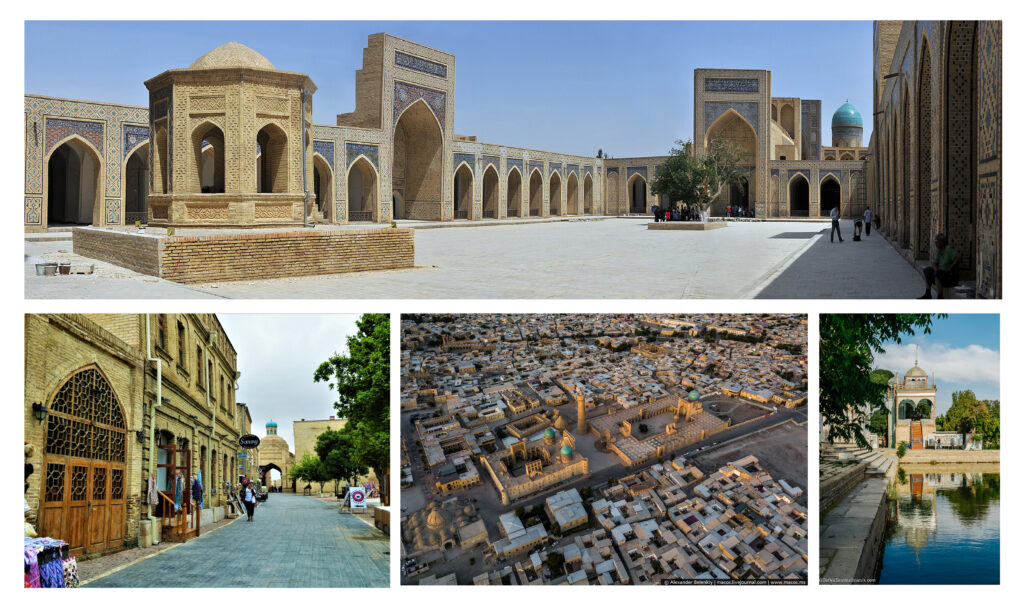

В архитектуре применяли цветной декор, и как правило, важные части здания подчеркивали цветом. Например, в таких городах Узбекистана, как Бухара и Самарканд, мечети и медресе покрывались изразцами. Купола, минареты и айваны покрывали глазурованной плиткой сине-голубых и бирюзовых оттенков. А орнаменты на них покрывали жёлтым, белым и зелёным цветами. Часто можно встретить купола, которые выполнялись из сине-зелёных оттенков. Это создавало ощущение, что купол «парит» над всем ансамблем и городом, учитывая, что вся остальная застройка города была в земляных цветах. Яркие элементы придавали особое значение мечетям и мавзолеям.

С XV века архитектуру начинают декорировать цветным орнаментом. Его создавали из глазурованной керамики. Это придало архитектуре масштабную выразительность, также способствовало визуальному облегчению конструкций. Во времена Тимура цветов становится больше, добавляется белый, жёлтый, зелёный, фиолетовый и черный. Так, по сути, к земле и глине, человек самостоятельно добавил цветную мелкую полихромию.

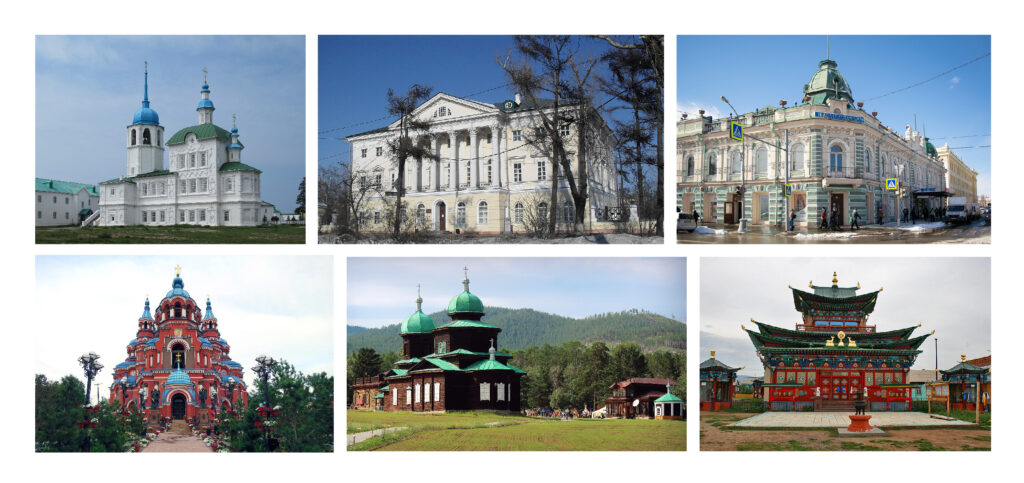

Юго-восточная архитектура

В Китае в период древности цвет в архитектуре применяли в виде фресок, а чуть позже стали делать росписи на пагодах. В период Средневековья китайские города отражали символику и философию того времени.

Например, круглые в плане храмы Неба отражали представления китайцев о небе, а храмы Земли были квадратными в плане по представлениям о земле. Храмы Неба покрывались голубой черепицей, а храмы Земли — жёлтой. Белые парадные дороги и красные кирпичные стены символизировали вечность и силу. Интерьеры тронных залов украшались золотом, которое символизировало солнце.

В Китае и Японии часто колонны храмов покрывались красной краской, балки делались сине-зелёным, иногда с золотом. Внутри помещения часто облицовывались глазурованными керамическими плитками, либо также, как и колонны, окрашивались краской. Деревянные части зданий иногда украшались бронзовыми позолоченными деталями или покрывались яркими лаками.

Храмы Китая и Японии покрывались синей черепицей, а дворцовые строения имели черепицу золотисто-жёлтого цвета.

Здания Китая и Японии не противопоставляют себя природе, не конкурируют с ней и не главенствуют. Они строились так, чтоб максимально вписаться в пейзаж и раствориться в нём.

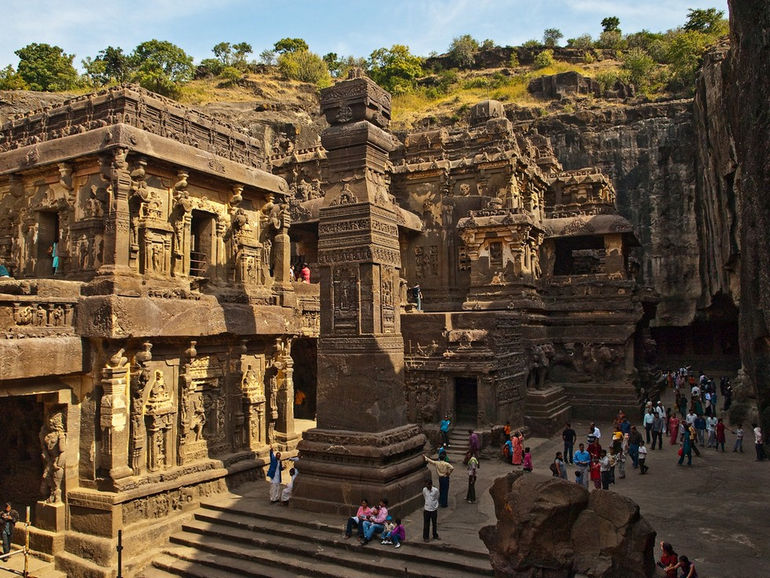

В Индии архитектурные сооружения были невероятно пластичными и скульптурными, с мелкой проработкой. Поэтому не было необходимости создавать выразительность с помощью цвета.

Многоцветье стало популярным в Индии после XVI века из-за влияния мусульманской архитектуры.

Например, в мавзолее Акбара в Сикандре, на красном песчанике выполнена инкрустация из белого камня. А мавзолей Итимад-Уд-Даула в Агре (Индия) построен из красного песчаника и белого камня. Тадж-Махал построен из белого мрамора с инкрустацией других камней.

Например, в мавзолее Акбара в Сикандре, на красном песчанике выполнена инкрустация из белого камня. А мавзолей Итимад-Уд-Даула в Агре (Индия) построен из красного песчаника и белого камня. Тадж-Махал построен из белого мрамора с инкрустацией других камней.

В древней монгольской архитектуре и искусстве использовался цвет. . Существовали 3 рода цветов: отцовские — чёрные, материнские — белые, сыновние — хроматические. Голубой цвет символизирует небо — символ вечности, верности; белый — чистоты; жёлтый — богатства и святости; красный — радости, победы.

Монгольские художники использовали 8 цветов для деталей в архитектуре. 5 цветов были основными — красный, голубой, жёлтый, зелёный, белый. 3 цвета были второстепенными — оранжевый, фиолетовый и черный. В интерьере и на фасадах применяли сочетания цветов. Колонны, окна и двери окрашивали в тёмно-красный цвет, а балки в зелёный или синий. Крыши были желтые, зелёные и белые.

Архитектура Ренессанса (Возрождения)

Во времена Ренессанса архитекторы возрождали искусство Античности. Применяли не только художественные и архитектурные приёмы, но и колористику. Помимо Античности, архитекторы и художники вдохновлялись природой, но делая цвета более контрастными.

В первую очередь акцент делался на рациональности сооружения, его пропорциях, пластике, а цвет был всего лишь дополнением и не играл ключевой роли.

В эпоху Средневековья была популярна религиозная тема и мистическая. С приходом новой эпохи это темы стали отступать и люди начали стремиться обрести счастье на земле, а не только после смерти. В статьях по символике цвета я писала о том, что в эпоху Средневековья за каждым цветом была закреплена определенная символика. И в период Возрождения эта символика теряет вес. Начинает доминировать яркий синий цвет, за ним идёт розовый, коричневый и светло-зелёный. Чаще стали применять белый, затем серый и чёрный. А вот красные оттенки потеряли свою популярность.

По степени предпочтений сложилась следующая последовательность:

Синий

Красный

Оранжевый

Пурпурный

Зелёный

Жёлтый

А также белый, серый и чёрный.

Предпочтение отдавалось темным, насыщенным, тёплым цветам.

Очень часто стали применять такой приём, когда светлую плоскость разбивали цветными полосками и формировали геометрический рисунок. Ярким примером может служить облицовка собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции.

А вот в Венеции сохранили Византийскую традицию инкрустировать фасады драгоценными мраморами. Также особое значение в Италии играла традиция мозаики. Например, в соборе Сиены плиты пола разделены линиями из свинца. и сложность пола выходит за пределы собора, поддерживаясь мощениями площадей.

В XVI век появляются цветные лепные украшения. Рельефные орнаменты вытесняются фресками и сграффито.

Простые римские дома в XV—XVI вв. строили из кирпича. Их штукатурили и покрывали сграффито. На первых этажах располагались торговые помещения, их облицовывали туфом и травертином. В Ломбардии и Милане строили из кирпича с применением керамики.

В Венеции XVI в. кирпичные стены штукатурились и окрашивались в серый и красный цвета. А наличники дверей и окон окрашивали в белый цвет.

В эту же время во Франции начали применять кирпич в сочетании со светлым тесаным камнем. Например, замок в Блуа. Иногда применяли мрамор. Дерево в основном применяли для строительства фахверковых домов.

Архитектура Барокко

Архитектура эпохи Барокко самая насыщенная по цвету и сложная по формам. Пространство расчленяется на части, и его дополняют темные насыщенные цвета фресок. Окрашиваются целые части здания, применяются цветные мраморы, добавляют золото.

В Барокко части стен выполняют в одном цвете и сочетают с белым. Цвета стен чаще всего холодных оттенков. Например, зелёно-голубые, пурпурные, мягкие ягодные и коралловые.

В интерьерах применяется огромное количество деталей, что делает его сложным для восприятия, с насыщенным темным колоритом с золотыми элементами.

Европейский классицизм

В первой половине XVII века жилые дома во Франции строились из дерева и штукатурились «под камень». К концу века основным материалом становится кирпич. В Нормандии сочетали кирпич с оттенками минералов. В XVIII веке в Париже строится много домов из камня, кирпича со штукатуркой и город приобретает сдержано-серый колорит. (Лувр, люксембургский дворец)

В начале XVIII века в интерьерах особняков сформировался новый стиль — рококо. Для него была характерна нежная светлая палитра пастельных тонов. Преобладали розовые и голубые оттенки. Стиль остался только в интерьере, посуде, одежде и не проник на фасады домов. Фасады же оставались сдержанными в серых тонах. В XVIII веке даже возник документ во французском муниципалитете, который требовал сохранения и поддержания серой гаммы в застройке города. Здания старались окрашивать под цвет камня, который имитировал естественный материал. Разрешалось добавлять немного неярких цветов, например серовато-голубой или серовато-охристый.

Было сложно создать единообразие в застройке, потому что архитекторы сталкивались с сопротивлением населения. Крестьяне и ремесленники любили применять яркие цвета для своих домов и сохраняли эту тенденцию до конца XIX века.

Классицизм был распространён в архитектуре государственных сооружений. Также его применяли при строительстве домов буржуазии, которые также использовали серо-белую гамму в своих домах. Поэтому такой колорит стал признаком официальной архитектуры, а вот красочность напротив, ассоциировалась с народной архитектурой.

В целом для Европы эпохи классицизма (XVIII — XIX вв.) характерна монохромия, которая имитирует естественный камень, либо строится из него. Помимо серых тонов, также иногда строили белые здания.

Классицизм, ампир. Конец. XVIII – середина XIX вв. В этот период в архитектуре использовали охристые и мягкие пастельные оттенки в сочетании с белыми деталями. Цокольные этажи часто делали более «плотными» по цвету, чем верхние этажи. Часто здания окрашивали под цвета натуральных материалов. При этом цвет стен и кровли должны гармонировать друг с другом.

Сталинский ампир или неоакадемизм. С середины 1930 до начала 1950 гг. Использовали оливковые, оливково-жёлтые тона, серые и охристо-терракотовые оттенки. Применяли терразитовую штукатурку с включением природного камня. Лепнина иногда была темнее стен здания. Сталинский период в архитектуре делится на 4 основных направления: обогащённый конструктивизм, рациональный или упрощённый классицизм, декоративный классицизм с ордерной системой и безодерный, послевоенный «сталинский ампир», стиль победы. Каждое направление выработало свою палитру.

Модерн. Середина XIX – начало XX

В модерне (ар-нуво) применяли богатый колорит: оттенки кобальта, желтого, охристого, кремовые, изумрудные, оливково-зелёные и другие. Цокольные и первые этажи окрашивались в более сложные оттенки одной гаммы.

Деградация цветовой палитры в европейских городах

С наступлением эпохи капитализма в Европе начали активно застраивать города. И очень часто застройка шла хаотично, колористика городов начала терять связь с природой. При этом этажность зданий начала увеличиваться, а сами здания строились всё плотнее друг к другу. Города начали распадаться на центр и окраины ещё сильнее, чем прежде. Зелёных насаждений становилось всё меньше. Городские центры имели плотную застройку, а площади становились местами пересечения транспорта. Градостроители всё больше склонялись к технико-функциональной составляющей, нежели природной красоте и гармонии.

Центры городов всё больше стали включать в себя рекламы, там часто царил хаос. А вот окраины, наоборот, становились всё более серыми и монотонными.

Большое обилие бетона и штукатурки со временем становилось темнее и создавалось ощущение грязи. Во всех крупных городах и столицах Европы тёмно-серый цвет стал доминировать. Красный кирпич и клинкера использовались при строительстве фабрик, заводов и административных зданий. Иногда в зданиях применяли кирпичную кладку вместе с гипсовым декором. Более ранние постройки украшали рустом. А вот в жилых домах применяли серую штукатурку.

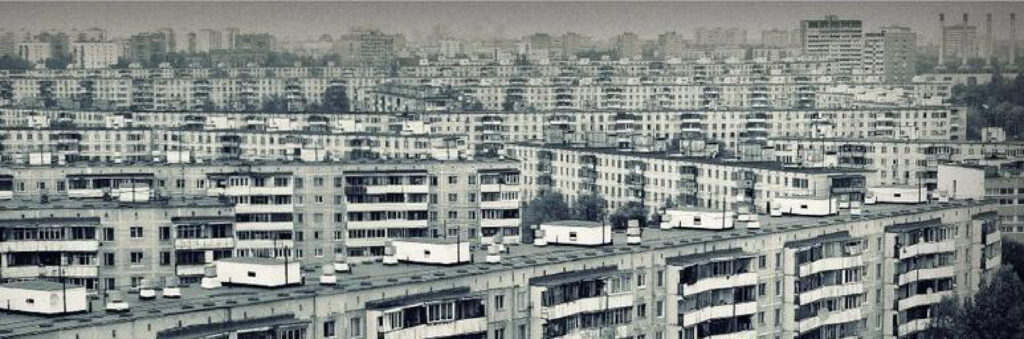

Деградация в архитектуре в целом произошла в СССР, когда было массовое типовое строительство. Это была эпоха модернизма и она в архитектуре делится на 2 периода. Первый — «Хрущёвский рационализм», когда дома строились по типовым проектам 1960-70 гг. И второй период — «Брежневский рационализм» по сериям типовых проектов 1970 —1980 гг. И здесь сыграло главную роль постановление правительства СССР «О борьбе с архитектурными излишествами» 1955 года. Это постановление увеличило объемы строительства, строились целые микрорайоны, но пятиэтажки были без деталей, разнообразия пропорций и художественного оформления. Общественные здания также строились по типовым проектам. Модернизм не терпит каких-то определенных цветов, это всё-таки авангардное направление. Но также жилые дома в целом не стоит красить в яркие, насыщенные и контрастные цвета. Поэтому в модернизме стали применять суперграфику — монументально-декоративную проработку. Модернизму присущи сдержанные и лаконичные цвета, часто приглушенные. Эта же цветовая гамма применялась и в постройках 70-80 гг., когда пришли идеи брутализма, и форма домов стала более интересной.

Возвращение полихромии в архитектуру

В начале XX века в Европейских городах активно распространялась эклектика. В моду вошли украшательства и декоративность. Но в XX веке с развитием конструктивизма вся декоративность исчезает, цветовая в том числе. Самыми оптимальными стали считаться цвета естественных материалов. Белый цвет стал доминирующим в больницах, школах и жилых зданиях. Однако тенденции в культуре требовали перемен.

Э. Говард, социолог-утопист, пришёл к выводу, что к городскому пространству надо подходить по-новому. Это привело его к идее городов-садов, чтоб вернуть природу городским жителям. Города-сады должны были строиться в лоне природы, сочетая в себе преимущества сразу городской и сельской жизни.

В начале века в Англии был построен город-сад Лечворд. Там были фахверковые дома с черепичной крышей, которые обвивались плющом. Ставни были разноцветными. Вокруг была лужайка с дубами. В центре города располагались кирпичные церкви, обвитые растительностью. Цветовая палитра строилась на естественных и природных цветах.

Перед первой мировой войной в Германии был построен город-сад Фалькенберг под Берлином. Там применялась цветная штукатурка. Автором выступал Б. Таут. У него была такая идея: «Упрощай формы и сможешь с успехом действовать цветом».

Затем был построен Магдебург и другие города, где цвет стал средством построения градостроительной формы. Применяемые цвета были следующие — белый, красный, оливково-зелёный, ярко-синий и светлый желто-коричневый. Цветные города вызывали у людей новые эмоциональные впечатления, но концепция не получила дальнейшего развития. Поэтому необходимо было менять благоустройство уже существующих городов. Когда доминирует серый цвет, у людей появляется потребность в цвете.

В XIX — XX вв. стали возникать различные течения в искусстве, которые вдохнули новую жизнь. Например, импрессионисты воспевали колористическое богатство, а фовисты вообще отошли от академических законов. Экспрессионисты показали, какие эмоции может вызвать цвет и его контрасты. В обществе повысился интерес к чистым цветам, к гармоничным сочетаниям и это отразилось на архитектуре. Стиль модерн, он же, ар-нуво, югенд-стиль, стиль-либерти, стал популярным. Данный стиль был основан на растительных мотивах и привнёс более яркую палитру в интерьер и архитектуру.

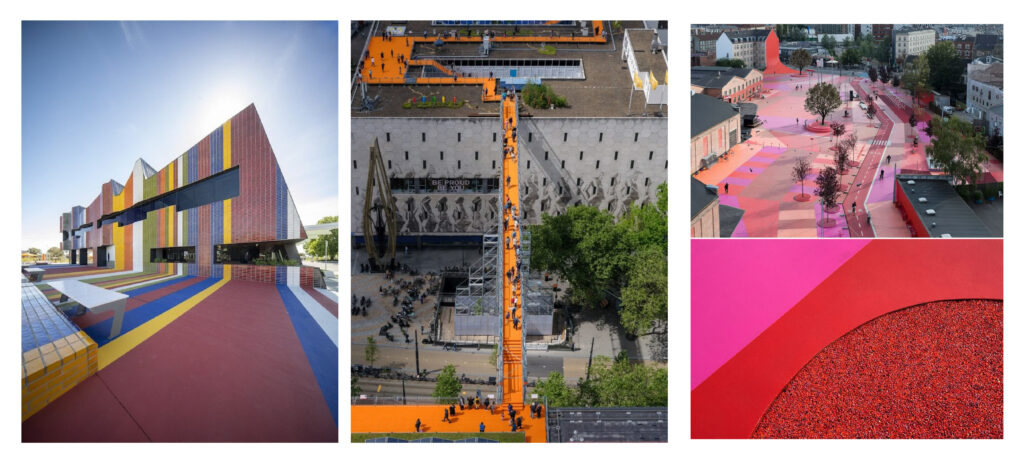

В Голландии архитекторы включали в архитектуру яркие локальные цвета. Сильное воздействие на архитектуру произвёл стиль неопластицизм, который строился на четкой структуре и прямых линиях. Приёмы неопластицизма применялись в архитектурном стиле функционализм, когда в ахроматическую архитектуру включали локальные цветовые пятна. Эти приёмы сохранились и сегодня.

В Германии стали подражать историческим стилям, начали применять большое количество цветов и декорировать здания. Из стиля ар-нуво идёт развитие в экспрессионизм.

В земельной книге отражена цветовая концепция «Рейнского квартала»: золотисто-охристая поверхностная штукатурка, серые архитектурные детали, коричневая покраска деревянных элементов, скаты крыш — под цвет черепицы.

В 1919 году берлинский Рабочий совет по искусству, созданный В. Гропиусом, Б. Таутом и А. Бене, провёл опрос, в котором особо выделялась проблема цветовой среды города. В 1921 году Б. Таут был избран голосами левых партий в Магдебургский городской совет и начал цветовое преобразование города. Он объявил войну серым улицам. И ратуша, главное здание города, приобрела цвет. Цокольный этаж и элементы верхнего этажа были бордово-красными с белыми профилями, поверхность стены верхнего этажа белая. Пластика на коньке крыше и детали входа имели темно-жёлтую окраску. Сегменты свода над входным залом попеременно светились то красным, то синим.

Летом 1922 года Таут объявил конкурс на лучшую покраску дома и рекламу. Цвет появился на домах, киосках, пожарных вышках, на рекламных щитах и трамваях. К началу 1923 г. было покрашено свыше 100 домов. Но работы были остановлены из-за плохого качества. Таут получал хорошие оценки не только от своих единомышленников, но и спустя 40 лет.

Но плохое состояние работ привело к приостановке покрасок. Таут получал хорошие оценки, как от своих единомышленников, так и 40 лет спустя. От противопоставил буржуазной серости цвет жилья для «маленького человека», он выступил борцом за полихромный город против подчеркнутой рационалистичности функционализма, преобразив окружение контрастной полихромией. И. Эренбург был шокирован экспериментами в Магдебурге. Он говорил, что вместо улиц — «кровавая симфония» и «лиловое безумие». Это происходило, потому что концепция была ужасно реализована. Под лозунгом «Краски в оформлении города» скрывались экономические интересы предпринимателей, которые пытались создать гипертрофированную сеть рекламы и увеличить потребление фасадных материалов.

В целом оценка работы Таута была спорной, но его концепция нашла широкий отклик по обновлению внутригородских пространств. Некоторые идеи были осуществлены в городах Германии. Архитекторы других стран Европы также заинтересовались подобными работами.

В 1924 году Б. Таут занимал пост художественного руководителя Общества жилищного строительства. Там он спроектировал жилой район и крупные посёлки на окраинах Берлина. Все реализованные проекты Общества имели своё лицо. Это были неразрывные полосы застройки из красных, синих, зелёных, жёлтых и белых домов. Кирпич и клинкер в виде лент служили Тауту в качестве структурирующих и обрамляющих элементов.

Цветовая концепция Таута в 1930 году звучала так:

«Главная точка зрения, по нашему мнению, состоит в том, что глубина пространственности посёлка в значительной степени должна выявляться цветом. Различная интенсивность и яркость цвета позволяет пространственные сооружения в одном направлении расширить, а в другом уплотнить. Задача этого цветового плана состояла в том, чтобы зрительно увеличить ширину садов и улиц с помощью сравнительно тёмных тонов… С другой стороны, при движении к главной улице для зданий выбирался приятный для глаз активный выступающий цвет».

В 1923 — 1924 гг. начали свою деятельность по созданию цветных городов 2 архитектора. О. Хэслер в городе Целле и Э. Май в Бреслау и Франкфурте-на-Майне.

Э. Май в 1925—1933 гг. в качестве городского архитектора Франкфурта-на-Майне работал над колористикой нового типа жилья. По его проектам было построено 15 тыс. квартир.

В 20—30 гг. начинает набирать популярность функционализм. Актуальной становится проблема цветовой среды в европейских городах. Строились новые жилые кварталы, заводы, автомобильные магистрали. Функционализм строится на простой и чёткой геометрии, из-за этого внешний облик домов терял свою объемно-планировочную выразительность. Поэтому простота формы требовала цвета. Существенный вклад в развитие архитектурной колористики внёс Ле Корбюзье. Он гармонично сочетал яркие цвета и призывал «жить и мыслить на светлом фоне белых стен». За белыми стенами его построек, таких как, виллы Ля Роша в Париже и виллы Савой в Пуасси под Парижем, скрываются пространства насыщенных цветов. Также примером ярких цветов на фасаде является здание Армии Спасения в Париже. Это редкий пример применения цвета в функционализме.

Архитектура Германии 30-х годов выполнялась из мрамора и известняка, что повлияло на архитектуру соседних стран. Например, в швейцарском хаймат-штиле использовались преимущественно кремовые, светло-серые и белые цвета, исключая полихромию.

С 1937 года в Германии стали бояться атак с воздуха, поэтому задумались о цветной маскировке домов.

В 1941 году вышел приказ: «Здания со светлой покраской — ночью во время сбрасывания светящихся бомб или при лунном свете распознаются особенно хорошо… На этом основании по приказу фюрера на время ведения войны существующие и строящиеся здания больше не должны покрываться светлой штукатуркой и окрашиваться светлыми красками…»

Города потеряли белые и светлые цвета и превратились в мрачно-серые. Волна темно-серой архитектуры захлестнула города Германии и Италии. Но причины, конечно, были не только в этом. Темно-серая гамма соответствовала идеологии, потому что цвета могут вызывать определенную эмоциональную реакцию у людей. Помимо цвета также отрицалось природное окружение и традиции.

Конструктивизм. 1920 — 1930 гг.

Конструктивизм возник, когда архитекторы начали создавать новые условия жизни. Чаще всего цвета в конструктивизме были серо-голубые, серые, охристые или бежевые с яркими деталями.

Возрождение красочности городов в послевоенный период

В послевоенные годы начинается длительный процесс оживления городов. Сначала цвет начали вводить лишь для отдельных частей здания, окрашивали детали фасадов. Использовали традиционную серо-коричневую штукатурку, но окрашивали оконные рамы и балконные ограждения. Некоторые здания украшались фресками или панно в технике сграффито.

Более масштабным стало создание цветовой среды в центре французского города Гавр. Город был сильно разрушен во время войны. Реконструкцией занимался Огюст Перре. Он изменил перепланировку центра города и увеличил этажность застройки. Перре хотел создать образ города, который является воротами во Францию со стороны Атлантики. В городе использовали раннее не применявшийся подцвеченный бетон. Цветовые вставки дополняли ярко-жёлтые оконные жалюзи, имитирующие солнечные пятна. Чистый белый цвет применялся в здании ратуши и церкви.

«…Белым надо отмечать всё самое благородное…» — говорил Перре.

Работал Перре в индустриальном стиле и прекрасно понимал его ограниченные возможности в работе с цветом, но тем не менее привнес полихромию в массовую застройку.

При возрождении красочности в исторических городах после войны делали акцент на традиции и на народную цветовую культуру. Опыт Ле Корбюзье стал резонансным и вышел за пределы Европы. Ведь после войны Ле Корбюзье активно использовал полихромию. Его последним проектом стал павильон в Цюрихе, который олицетворял жизнь и творчество самого Ле Корбюзье, в котором должны были храниться его скульптуры и рисунки. Цветами неопластицизма (стиль середины XX века) выделены элементы сетки стального каркаса и элементы конструкций ограждения.

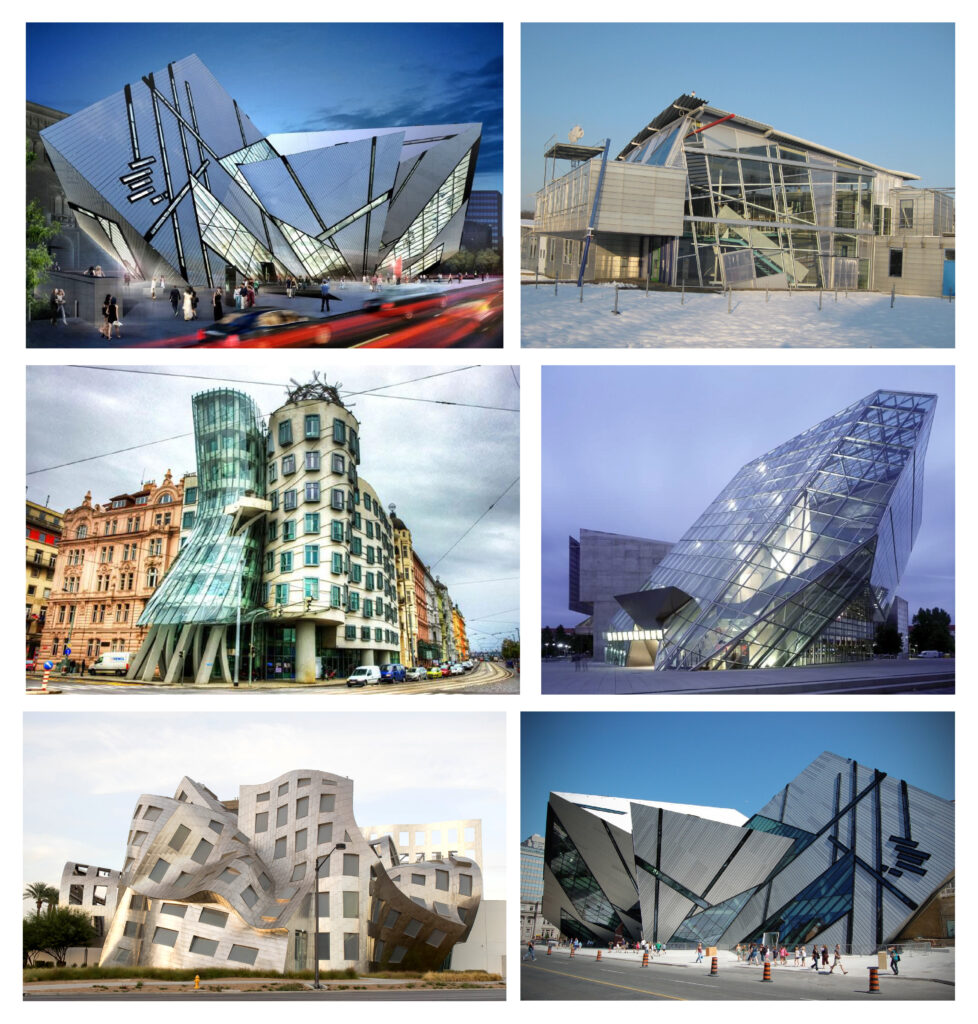

Постмодернизм, неомодернизм и хай-тек.

Архитектура модернизма вызывала психологическую и эмоциональную усталость, и новый виток в виде постмодернизма начала решать эту проблему. В постмодернизме можно всё, что запрещено с точки зрения хорошего вкуса. Здесь выступает новый символизм в архитектуре. Архитектура становится гротескной, появляется символика форм (дом-цветок, дом-робот и т.д.), применяются метафоры и гиперболы. Постмодернизм — это игра в стили и очень часто цвета берутся из конкретных исторических стилей, которые обыгрываются по-новому.

Постмодерн

Деконструктивизм

Хай-тек

Как формируется колористика городов

Интеграция с природным окружением

С древних времен жилище человека создавалось из природных материалов, добытых поблизости, и по цвету ничем не отличалось от окружающей среды. Сегодня к такому выбору цветов прибегают, чтоб целенаправленно создать целостную систему. Подобный подход складывался веками и он был близким и понятным для людей, учитывая что это выглядело всегда гармонично и уютно. Прежде всего это были цвета строительных материалов.

Ланкло, который исследовал полихромию городов, пришёл к выводу, что здания не содержали больше 2—3 основных цветов. Это и было секретом цветовой гармонии французских городов. Ланкло создал на этой основе «цветовой словарь». Он предостерегал людей от неосознанного использования цвета, потому что это может привести к зрительному хаосу. Ланкло был уверен в том, что необходимо совершенствовать цветовое окружение. И самое главное, к чему он призывал, это осознание цветового пейзажа как целостного организма, который имеет свою логику и характер. Цвет окружающей природы играет роль основы, а цвет архитектуры мы воспринимаем как элементы целостной картины. И следует обращать внимание также на полутона, которые являются важной составляющей.

Французские колористы Ф. и М. Кле исследовали местность в районе строительства новых городов Ле-Рив-дел’Етан де-Берр, Сержи-Понтуаз, Витроль, Восточный Лилль и др. Они обратили внимание на то, как быстро меняется небо на севере Франции, на частоту дождей. А обилие света и влажность воздуха как-то по-особому выявляет элементы ландшафта и создают игру силуэтов. Методика Кле учитывает характер каждого пространства, освещение и строительные материалы. Колористы настаивали на том, что верхние части зданий должны быть подчеркнуты ярким цветом. Результаты своих исследований они представляли сразу с рекомендуемыми оттенками. Колористы Кле придавали городам природные оттенки, чтоб окружение как бы растворялось в природе. И их подход не учитывал то, что со временем цветовая культура у населения может меняться.

А вот другой французский колорист Б. Лассюс стремился придавать архитектуре индивидуальности, он был противником всякой систематизации. Он пытался зрительно облегчить здание и слить его с воздушной средой. И впечатление от фасада каждый раз менялось в зависимости от освещения и изменения цвета неба.

Архитектор В. Кравцов создал метод работы с цветом, основанный на ступенчатости. Он выделяет 3 случая восприятия города.

Первый — значительная часть городской застройки воспринимается вместе с окружающей природой.

Второй — отдельное здание воспринимается на фоне городской застройки.

Третий — отдельная деталь воспринимается на фоне здания.

Проектирование начинается с первого этапа. Составляются усреднённые цвета окружающей среды и к ней подбирается гармоничная цветность массы застройки. Затем подбираются цвета для групп зданий, которые являются фоном и отдельных зданий, которые должны восприниматься на этом фоне. Затем уже подбираются цвета для деталей.

Подбор цвета ведётся по принципу от общего к частному. Данный метод приводит к цветовому зонированию с доминированием определённой цветности. Таким образом, цвета окружающей природы перетекают в пространство города. Этот метод был использован Кравцовым при проектировании микрорайна 3 в Кривом Роге (1972 г.), микрорайона 615 Салтовского массива в Харькове (1973 г.) и посёлка Ургал Байкало-Амурской магистрали (1977 г.).

Достоинства этого метода заключаются в том, что создаётся общая архитектурно-природная целостность. Но этот метод создаст схожие цветовые решения городов, расположенных в средней полосе, степи или тундре. Поэтому стоит также включать цветовые темы, основанные на социально-культурном воздействии.

Противопоставление природному окружению

Чаще всего встречается противоречие между цветами города и цветами окружающей среды. А массовая индустриальная застройка всегда находится вдалеке от природы. Бетонная среда становится для людей нормой. Пир этом если ещё отсутствуют памятники архитектуры, то город получается лишён цветовых эмоций. Это вызвано, в том числе, и экономическими причинами. Очень сильно повлияла то, что необходимо было обеспечить людей дешёвым жильем. Красота и эстетика отошла на последний план.

Скудные цвета окружающей природы побуждают активнее использовать цвет в городе. В этом отношении можно посмотреть на опыт скандинавских стран или северных районов Канады. Для этих регионов характерен длительный снежный покров и небольшое количество солнечных дней. Как следствие, там часто бывает мягкий рассеянный свет. У людей возникает цветовое голодание и недостаток солнечного света, что приводит к желанию насыщенных цветов в архитектуре.

Когда поселение небольшое, то там легче сделать контраст с природой, подойти творчески. А вот с крупными городами дело обстоит гораздо сложнее.

К примеру, Ф. Риети решил противопоставить доминирующий цвет нового города Марн-ля-Валле цветовому контрасту местности. Он вдохновился древними городами, которые были построены из одного материала и на контрасте с природным окружением. Синий и зелёный наиболее удалены от цветов природных строительных материалов. Так Риети приходит к идеи города в синей гамме. Он применял цвета от сине-зелёных до сине-фиолетовых. Эти же идеи использовались в Нуази-ле-Гран. Не все архитекторы поддерживали его идеи. Да и жителям не очень нравился синий цвет жилья, они его психологически отторгали.

Помимо городов из бетона, с природой также контрастировали здания из светлого камня и черепицы, а также из красного кирпича. Такие города очень характерны для Европы. При создании подобных контрастов очень важно учитывать также цвета соседних зданий, чтоб не получилось цветового диссонанса.

Также важно учитывать сохранение исторических сооружений, их реконструкции и новой покраски. Стоит ли их вписывать в новые цвета города или оставить исторические оттенки. Общественное мнение склоняется ко второй концепции, потому что люди считают важным сохранить первозданные цвета архитектуры. Но, к примеру, в Венгрии всё-таки отдавали предпочтение эстетической ценности целого, а не обязательному воспроизведению документальных цветов.

Исторические архитектурные цвета

Во многих городах с богатой историей, как правило, есть целые городские пласты с уже созданной колористикой. И перед современными мастерами может стоять задача по сохранению традиционной колористики, либо создать новую, но так чтоб получилось всё гармонично. Здесь возникает проблема равновесия между историческим центром и новыми районами. Взаимодействие районов должно быть и функциональным, и эстетическим.

В данной работе необходимо изучить то, как менялись цвета в разные эпохи. Анализировать нужно весь ансамбль и его местоположение в городе, чтоб принять решение о том, какие цвета оставить и как вписать в современную застройку. Также важен выбор материала, красок, технологий нанесения цвета, учитывая агрессивную атмосферу современных крупных городов.

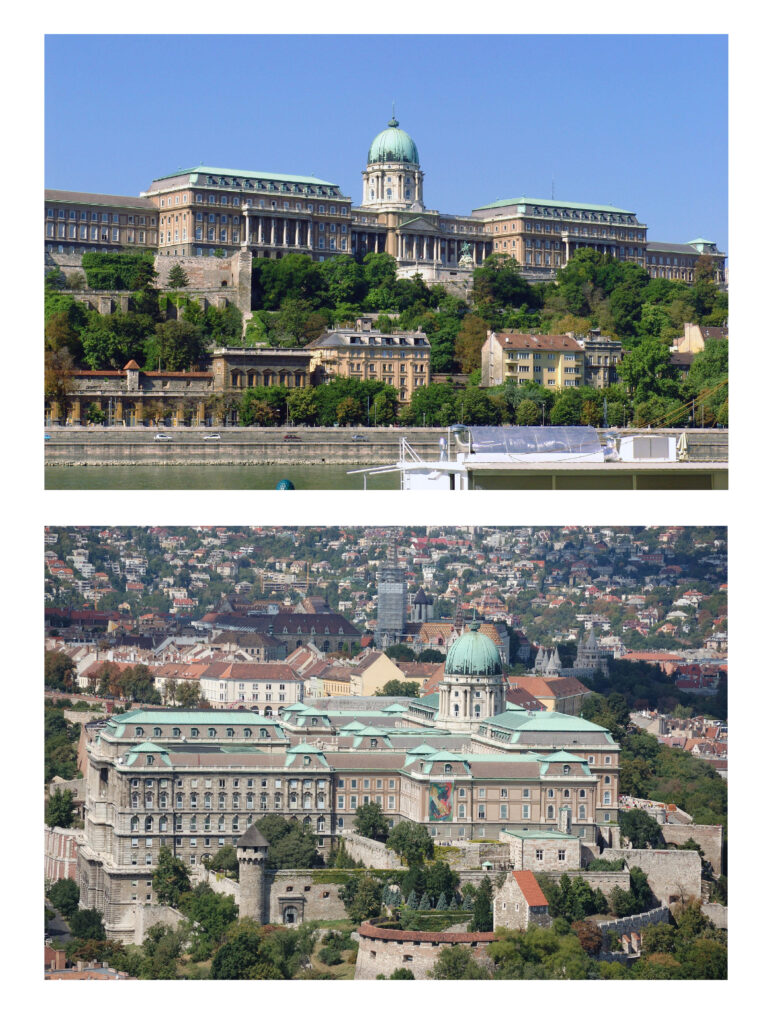

Лучше всего, когда разрабатывается цветовой план города, в котором участвуют архитекторы, художники, философы, историки и социологи. В мире были прецеденты, когда архитектурные сооружения после войн во время реконструкции приобретали другие оттенки, что вызывало диссонанс и возмущение людей. Например, в Будапеште во время реконструкции кварталов Будды после второй мировой войны. Остановились на варианте, что необходимо цветом создать целостный художественный образ комплекса, основанный на исторической документальной основе. Поэтому решили не восстанавливать подлинную историческую покраску отдельных зданий.

При реконструкции зданий различных архитектурных стилей следует учитывать специфику колорита города, его эволюцию и современную цветовую культуру. Также немаловажным фактором при реконструкции будут строительные возможности. Всё это требует очень профессионального подхода.

Проектирование колорита центра Санкт-Петербурга велось на развертках улиц, набережных, площадей, учитывая цветовые и стилистические сочетания. Например, для архитектуры XVIII века применялись красные, терракотовые, насыщенно-жёлтые цвета с белым. Для барокко середины XVIII века использовались голубые или зелёные цвета с белым и золотым. А для раннего классицизма — оттенки желто-палевых, зелёных и серых с белым. Для зрелого классицизма применялись в основном желто-белые и серо-белые цвета. Для модерна — различные оттенки серого, сиреневого, коричневатого. А для эклектики — разнообразные цвета. При реконструкции Зимнего дворца был выбран колер, не соответствующий ни одной из исторических окрасок здания, при этом учитывалась цветовая гармония ансамбля Дворцовой площади, основанная на контрасте барокко (Зимний дворец) и классицизма (Главный штаб, адмиралтейство).

Со временем увеличиваются масштабы крупных и развитых городов, растёт количество населения. Застройка городов становится более плотной. Часто новые здания строятся по соседству с великолепными архитектурными объектами прошлого, что увеличивает ответственность, потому что новые постройки вторгаются в существующий город. Подбирать цвета можно, основываясь на контрасте или нюансе. Например, новое здание может включать в себя оттенки, которые есть у соседних сооружений, и тогда цветность строится на нюансе. Принцип контраста гораздо сложнее воплотить, потому что результат может получится как хорошим, так и плохим. Всё будет зависеть от конкретных решений и ситуаций. А вот принцип нюанса скорее всего будет в большинстве случаев положителен. Контраст нужно использовать очень осторожно и тогда результат может получится оригинальным.

Очень сложная ситуация обстоит со всеми историческими городами. За последние несколько десятилетий города очень сильно выросли, как и их население, насчитывая иногда десятки миллионов. Появляются новые материалы, меняются технологии и конструкции. Всё это обостряет противоречия старой и новой архитектуры. Также это мешает выстраивать стратегии развития городов.

Работа во многих крупных городах началась ещё в 50-70 годах прошлого столетия. Тогда начали разрабатывать цветовые концепции, проводились реконструкции зданий. Сложность заключается в том, что многие города имеют и сохранили архитектурные сооружения разных эпох, стилей и колорита. Новые колориты опирались на достоверные исторические цвета, немного изменяясь от назначения здания, либо под влиянием современности.

Например, можно посмотреть на опыт Бухары. Коллектив под руководством Ш. Аскарова разработал цветовую реконструкцию. Они наметили основные уровни: пригород, город, комплекс, улица, фасад здания. Такая последовательность учитывает окружающую природу, структуру города и отдельные объекты. Цвета архитектуры рассматривались совместно с природой. Цветовое зонирование города определялось с учетом того, как цвета будут восприниматься в движении. Авторы ввели такое понятие как единица пешеходного и транспортного ритма. На основе этих единиц создали сетку на генплане, которая служила для проектировщиков опорой для цветовых ритмов застройки. Это важный теоретический вклад в методику проектирования цветовой среды города.

Пригородные районы были более живые по цвету, в отличие от древнего центра Бухары, поэтому было предложено отделить их поясом монохромности. Ширину этого пояса определили в одну единицу пешеходного ритма — 150-200 метров. В пешеходном поясе развивали холодные цвета, особенно зелёный, который символизирует жизнь в Исламе. А вот в жилых комплексах использовали очень стандартный среднеазиатский приём — цвет раскрывался внутри и строился на контрасте с улицей.

В конце 70-х годов начали работать над реконструкцией цветов Турина. Изучались достоверные исторические материалы и на их основе в 1979—1980 гг. был разработан «Регулярный план полихромии». Над проектом работал архитектор Дж. Брино вместе с командой специалистов. Они пытались найти оригинальные цвета Турина, который был известен своими жёлтыми оттенками. С помощью атласа системы Манселла были зафиксированы следы старых цветов, восстановлена и реконструирована первоначальная цветовая карта города.

В этот же период формировалась среда исторического города Воронежа. Преподаватели Воронежского инженерно-строительного института под руководством Ю. Датчука и при сотрудничестве с колористами ВНИИТАГ (старое название) разработали программу по исследованию существующей колористике города. В специальной карте фиксировали архитектурный стиль, тип здания, год постройки, существующий цвет, современную функцию здания. Также отмечали какие были предполагаемые цвета во время постройки сооружения. В результате анализа было зафиксировано 70 исторических зданий в центральной части города. 5 из них эпохи русского барокко, 12 эпохи классицизма, более 10 периода эклектики и 4 периода модерна. Основной архитектурный стиль центра Воронежа — классицизм. В центре Воронежа основной архитектурный стиль — классицизм. Далее определили наибольшую концентрацию памятников, выделили их линейно-осевые зоны, выделили доминанты. Далее составили сеть исторических архитектурных цветов, которые были положены в основу проекта.

Исторические цвета иногда бывает сложно применять, потому что они могут совсем не выписываться в современный город. Также они могут потерять свой первоначальный смысл. Ещё очень важно прислушаться к мнению населения города и попытаться его максимально учесть. И чем больше размеры города, тем сложнее с ним работать. Потому что, кроме цвета и формы зданий, необходимо учитывать их функцию.

Создание масс цвета и того, как они будут взаимодействовать друг с другом, зависит от структуры и функции города. Нужно учитывать, как расположен центр, жилые кварталы и промышленные зоны. Различают макроструктуру, мезоструктуру и микроструктуру города.

Макроструктура — это общее зонирование города. Мезоструктура — это массивы застройки, улицы и площади. Микроструктура — это отдельные здания и сооружения. Цвета помогают ориентироваться в городе, позволяют поддерживать работоспособность глаз, создают комфортные условия жизни и вызывают положительные эмоции.

Колористика города обусловлена 4 факторами:

- Природно-климатическими условиями

- Структурой города

- Исторической архитектурой

- Цветовой культурой общества

Именно от этих факторов будет зависеть колористика города и то, как она будет со временем меняться. Нужно помнить о том, что монотонность и пестрота раздражают человека. Также нужно учесть сам образ жизни людей в городе, какие там происходят социальные явления. Например, необходимо изучить городские процессы, такие как производство, образование, досуг, общение, быт и т.д. Важно выделить различные районы и также отдельные здания. Цвета в центре города всегда сложнее, чем на периферии.

Что ещё нужно? Нужно соблюдать стадии в архитектурно-градостроительном проектировании. Они следующие:

- Районная планировка

- Генплан

- Проект детальной планировки (ПДП)

- Проект застройки

- Рабочее проектирование

Каждый этап включает в себя соответствующее исследование.

Районная планировка. Первая стадия

Первое. На этой стадии изучаются особенности местности, выявляются все факторы, которые могут изменить какие-либо характерные особенности и цвета. Результатом данной работы должны стать данные по природе и климату, природной светоцветовой динамике региона, традиции в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве и нынешнее состояние архитектурной колористики.

Далее изучается атмосфера, солнечное излучение, годичный световой режим и температурно-влажностный режим. Затем изучается продолжительность снежного покрова и сохранение льда на воде.

Далее необходимо изучить цвета почвы, песка, камня, трав, цветов, деревьев, водных поверхностей и неба.

Составляется атлас цветов. Далее нужно выделить какие цвета доминируют и как они меняются в каждом сезоне. Цвета группируются по типам цветоносителей и их пространственному расположению. Отдельно надо выделить цвета местных естественных строительных материалов. Все результаты анализируются и заносятся в таблицу, где их также нужно отобразить в годовой динамике по месяцам.